《侨居琐记——〈海外花实〉附散文及书信选》,蔡岱梅著,傅一民编,商务印书馆(香港)有限公司,2024年12月出版,432页,168.00港元

熊式一是中国二十世纪三十年代著名作家,他译的《富兰克林自传》曾被教育部指定为大学国文补充读本。除了从事翻译,他也写小说,创作戏剧。熊式一三十岁到伦敦读博士,两年内便把王宝钏的故事改编成英语话剧。该剧在英国连演三年,英王后玛丽就看了六次,继而到美国巡回演出,并译成各国文字在欧洲各地上演。《纽约时报》称他为“中国的莎士比亚”。

施蕴珍(驻美大使施肇基女儿,Mai-Mai Sze)、熊式一夫妇、罗斯福总统夫人、监制莫里斯·格斯特(Morris Gest),《王宝川》( Lady Precious Stream)纽约演出时的戏院后台,1936年,纽约市公共图书馆馆藏

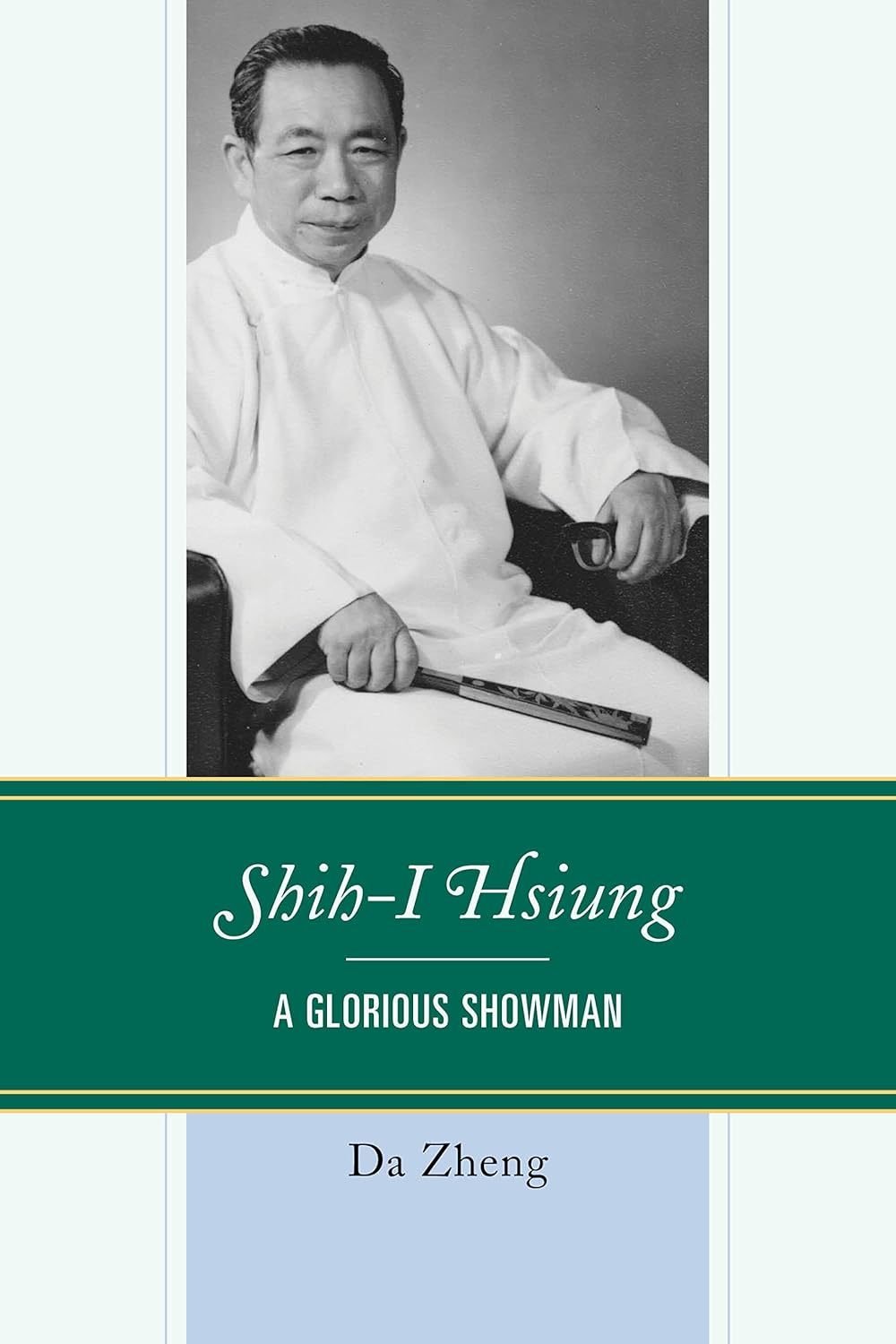

然而自五十年代起,便很少人知道熊式一的下落,直到2010年陈子善把他在香港写的回忆文章结集成《八十回忆》(海豚出版社),他才又重现于中文读者视野中。接着国内有不少研讨《王宝川》的硕博士论文出现。专著更有叶树芳的《快乐的熊家》(The Happy Hsiungs:Performing China and the Struggle for Modernity,香港大学出版社,2014年),聚焦于熊家在中西文化间的挣扎与取舍;陈晓婷的《被遗忘的一代香港文人——双语作家熊式一》(香港商务印书馆,2023年),聚焦于他的文学作品;以及郑达写的传《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》(香港中文大学出版社,2022年;生活·读书·新知三联书店,2023年)。

熊式一著、陈子善编《八十回忆》

郑达著《熊式一:消失的“中国莎士比亚”》

陈晓婷著《被遗忘的一代香港文人——双语作家熊式一》

其实熊式一的妻子蔡岱梅也写了一本自传体小说《海外花实》(Flowering Exile, Peter Davies, 1952),主要讲熊家在英国战时的经历。小说先用中文写成,由熊式一译成英文,当时销路还不错。小说里的罗先生和罗太太1937年带了三个子女乘轮船从中国到伦敦,安顿下来不久,伦敦即受德国空军猛烈轰炸。孩子们都须按政令疏散到乡下,罗家的孩子便被派往一对老夫妇家住。罗先生为了让家人团聚,在镇上租了一间小房子,将全家搬进去,幺女在该地出生。时至1943年,德军忙于进攻莫斯科,已两年没轰炸伦敦,罗家面临是否要搬回伦敦的抉择。罗先生则看中牛津一所占地两英亩的大宅院,因当地有好学校,有利于孩子将来升学,不久后,这所宅院成了旅英中国知识分子的活动中心。罗家三个孩子果然都考入牛津大学,小说以他们毕业后回中国服务结尾。故事平铺直述,谈的都是日常琐事。

熊式一的辉煌岁月并不长,花钱却大方惯了,家里早就入不敷出。熊家实际上不只小说里写到的四个孩子,还有两个留在了江西蔡岱梅父母家。战后老大德兰、老二德威、老三德輗都相继回国就业,只有在英国出生的幺女德荑留在牛津。他们借钱把老四德海和老五德达接到英国读书,更因此欠了一笔债。蔡岱梅写小说动机之一是要赚点稿费还债。

《海外花实》封底作者玉照——三十年代的蔡岱梅

时隔七十多年,《海外花实》中文原稿终于和读者见面了。蔡岱梅的外孙女傅一民搜索到不少与该小说有关的文件与照片,把它连同小说原稿一起编入《侨居琐记》(香港商务印书馆,2025年)。该书分三辑。第一辑除小说外,附录了罗家原型——熊夫妇与其子女的生平供读者参考;第二、第三辑收录了熊家三代人的家书和随笔,以及熊氏夫妇与许多友人的来往书信。这些原汁原味的资料对小说中的故事有所补充,偶尔也与之抵触,让我们对其中的人物有更深的认识,将故事置放在中国百年来的历史语境中。

譬如蔡岱梅在小说里把熊家战时在英国的生活描述得很写意,尤其在牛津那段日子,常常宾客盈门,高朋满座。我们读了《侨居琐记》里所收《寄将出国的太太们》和《乡居琐记》两篇文章,才知道她这段日子是怎么捱过的。光是一日三餐就够忙,要提篮子到市场上排队买菜。战时许多东西短缺,按家里人口限额分配,有时排队还没排到前面,东西就已经卖光,只好另想办法,所以熊家种菜养鸡。食品凑齐了,自然还要烧煮,蔡岱梅来自富裕家庭,父亲是南昌有名的教育家、藏书家,她在国内从来不用下厨,现在样样都须自己做。可想而知,熊家留客吃饭绝非易事。有时她正忙得不可开交,突然来了不速之客,喝杯水的时间都没有,这导致她“精神常常疲乏不堪,白日过劳,晚上常失眠”。我们看熊家友人的来信,有的拜托代为寻找住处,有的请帮忙订制衣服,有的托运杂物,有的请求管教子女,有的请代购仪器,还有的托买书籍,替学生介绍要人,甚至有人要他们为朋友的朋友垫付学费。真是烦不胜烦,完全无视于他们的生活已够忙碌艰辛了。小说里蔡岱梅对丈夫没有什么批评,《我的丈夫》那篇文章仍拣好的说,只提到他喜好古玩,为怕坐失良机不惜透支银行账户,有一次买了昂贵的家具,竟骗她说是朋友继承了不要送给他的。但在一封寄给丈夫的信中她却忍不住抱怨:“我还有点不懂得你的,你是苦儿出身,但特别喜欢和吃家产的少年做朋友……”正如为《侨居琐记》作序的沈双指出:《海外花实》的故事主要讲那旅英家庭是怎样“营造”出来的,而“营造”需要人做出牺牲,蔡岱梅的牺牲不但体现在现实生活里,还体现在她对自己着墨甚少的小说叙述上。她的种种牺牲,没有在小说中透露。

《侨居琐记》的编者傅一民是熊家老四德海的女儿,她出生在东北,小时只知道外公外婆以及小舅小姨在国外,没看过他们的照片,连名字都不知道。她记得七十年代末改革开放后,有个海员到访说,他将会随船在英国靠岸,母亲把外婆的地址给了他,那海员果然登门造访,回来带了本英译《红楼梦》,是熊家好友大卫·霍克思(David Hawkes)译的。另有一次听人对她二舅说,某电台访问了“老太爷”,称赞他英语还是那么棒,二舅哼哼哈哈没接话的意思,她本能地意识到“老太爷”即指她外公,却不敢多问。直到1986年,小姨德荑到中国旅游探亲,与正在北京读大学的她一见如故,并资助她赴美攻读研究生,她这才开始对外公外婆的生平有所了解。

傅一民读外婆写的《海外花实》时,感到小说中的人物与现实中的原型十分神似。那做什么事都胸有成竹的罗玲,岂不是在外交学院教英语的大姨?那勤劳肯干、热衷种菜的罗平,岂不是空军大院的大舅?那喜欢在哥哥姐姐头上拍拍打打的罗定,不正是总对侄甥辈拍头捏脸的二舅?至于那聪明活泼、出生于英国的老幺罗珑,当然是小姨德荑。至于小说里罗家的那些朋友们,也都能在他们当年的社交圈里找到对应人物:那风风火火、口舌犀利的“杜姑姑”,无疑就是熊家大小都熟悉的“小伯母”——曾主编《京报副刊·妇女周刊》和《世界日报·蔷薇周刊》的陆晶清。那多愁善感、最终在英国病逝的“宋叔叔”,则是曾用英文撰写《中国史纲》并翻译谢冰莹《女兵自传》的崔骥。

蔡岱梅、熊式一、熊德威、萧淑芳(吴作人妻)、熊德兰、熊德輗、崔骥,后面的男士姓名待查,伦敦,约1938年。

熊德輗、熊德海、熊德荑、熊德达,牛津,约1950年。

《侨居琐记》里收录的友人信件中,以“杜姑姑”陆晶清的信最多。陆晶清的丈夫王礼锡曾任国民党江西省农民部长,后来脱离国民党,是抗日期间国共合作中的关键人物。他出版过多本诗集,曾与陆晶清合编《读书杂志》,并与友人创办了神州国光社。《侨居琐记》收录了陆晶清致熊家的十二封信,时间跨度逾半个世纪,第一封1938年发自回国的船上,最后一封1986年发自上海。其间,她有数年以特派记者身份赴欧洲。陆晶清的信上提到的人物众多,包括“宋叔叔”崔骥、蒋彝、张似旅、黄少谷与侯淑芳夫妇、程希孟与彭道真夫妇、欧阳予倩、林崇墉夫妇、傅筑夫、郭有守与杨云慧夫妇、刘蘅静、谢冰莹、胡秋原与敬幼如夫妇、储安平、端木露西、老舍、王向辰、顾维钧、彭信威、彭学沛、袁子英、曹未风、徐訏、赵清阁、封季壬、孙毓棠、熊淑忱、袁敦礼、焦菊隐、吴国桢、程希孟、高君珊、朱抚松与徐钟珮夫妇、赵清阁、王右家、唐季珊、杨敬年、徐诚斌、陈占祥、陈尧圣、胡适、陈源与凌叔华夫妇以及其女陈小莹、张安治、费成武、张蒨英、陈晓南、曹静渊、傅种孙、余上沅等。信上谈论的多是身边琐事——时尚、餐饮、物价、汇率、旅途劳顿、职场挫折、亲戚疾病、儿女婚事、朋友间的流言等。这些内容虽轻描淡写,但都是肺腑之言。因信中常涉及大时局——战争与和平、改朝换代,读来令人惊心动魄。

熊式一、梅兰芳、好莱坞华裔明星黄柳霜(Anna May Wong)、余上沅,伦敦,1935年。

蔡岱梅致友人的信中有两封抬头为“Dear Susan”,是写给我的。新冠疫情期间,我终于开始整理车库里十来纸箱大半生积累的文件,其中绝大多数被当作垃圾扔掉了。对于特别有意义的来信,我尽可能归还原主。当时,我把几封熊伯母的信寄给了德荑留念,没想到傅一民在编《侨居琐记》时竟然采用了。

我与熊家的缘分,最初是通过认识熊伯伯开始的。当年他与在台湾师范大学教哲学的张起钧教授同时到夏威夷大学访问,成了朋友,他到台北总在张府下榻。我曾替张教授英译了一些道家的文章,被收为干女儿,所以常常见到他。熊伯伯听说我即将前往美国念书时,特地告诉我:“我在美国有个女儿,你一定要去找她。”随后写下了德荑的电话和地址递给我。我看了地址后说:“我去的是西雅图,她住在东岸,恐怕不会有机会见面。”可是熊伯伯坚持让我保留地址,说以后或许会有机会。没想到,两年后,我随着到哈佛念研究生的丈夫移居东岸,竟真的与熊德荑成了莫逆之交。

熊德荑毕业于牛津大学数学系,后来又在麻省理工学院取得企管硕士学位,从事高科技行业。她是我认识的人中第一个独自住两卧室公寓的单身女子。她继承了父母的好客传统,每周五都会准备点心,招待自带酒水的朋友。她的公寓总是挤满了形形色色的人,热闹非凡。我来自菲律宾的华人家庭,那时还没去过欧洲;而她来自英国的华人家庭,也还未踏足亚洲。我们都有一个贤妻良母型的母亲和一个特立独行的父亲,因此两人都有些叛逆,觉得绝对不能像母亲那样一味委曲求全。我仍保留亚洲人说话婉转的习惯,德荑则直言不讳。朋友们都知道她完全没恶意,也不以为忤。不少事经她讲明白反而就好办了,这让我佩服得五体投地。后来,我知晓住在伦敦的熊伯母是靠她赡养的,对她更钦佩了。五十多年来,无论我们住得多远,总是至少两三年见一次,哪怕只是路过。每次见面都如同从未分开过。我曾在伦敦拜望过熊伯母,在北京拜望过德兰,在香港往九龙界限街拜望过熊伯伯。熊家的故事我听过不少,但每次见到德荑,总能听到一些令我惊叹的新发展。

蔡岱梅,后面墙上挂着德荑的画像,伦敦,1976年。

忘了是哪一年,德荑还未搬离麻州,熊伯伯来看她时,朗诺邀请他到哈佛讲《王宝川》。熊伯伯到场时,穿的居然还是一身米色丝绸长衫,手握折扇,手腕上两个玉环叮叮当当作响。这身打扮在六十年代的台北已显得相当抢眼,而在七十年代的美国更是令人瞠目,但他一开口便是娓娓动听、优雅流畅的英语。第二天我问德荑,熊伯伯是不是累坏了?她说没事,昨晚父亲还跟她的朋友一起到哈佛广场逛夜店。

熊伯伯身上有一种老谋深算中带着童真的特质,跟他在一起,总感觉随时可能发生令人意想不到的惊喜,这也是他人格魅力的一部分。看过他早年的照片,再读《侨居琐记》里熊伯母谈丈夫的文章,才知道他并不是一直穿中式长衫的。文章提到他曾在伦敦最贵的店铺一口气定做了十套西装,可见他的中式打扮无非是一种策略。他五短身材,容易被忽视,而通过这样的装扮,他成功吸引了目光,再以优雅的举止和谈吐让人印象深刻,达到一种戏剧化的效果。然而这也须有他那过人的自信才能想到并做到。我想,他成名太早太快,曾经沧海难为水,终其一生不断试图把生命再推向高潮,无奈形势比人强,时局变了,大众的口味也变了。况且,戏剧的娱乐功能在很大程度上被电视和电影取代了,而影视并非他之所长。郑达的熊式一传,英文版书名是:Shih-I Hsiung: A Glorious Showman(Fairleigh Dickinson University Press, 2020),实在恰如其分——他确实是不折不扣的“令人叹为观止的演艺人”。

郑达著熊式一传记的英文版

郑达的传记附录了熊德荑和傅一民合写的后记:熊式一1991年到北京探望子孙时突然去世。他在北京的儿女——德兰、德威、德輗——一时不知如何处理他的骨灰。后来,德威的长子杰某次回北京时,便将骨灰盒带回了自己位于纽约上州的家。然而,经德荑和在伦敦的德达反复商讨后,决定还是将他葬在英国为好。于是,德荑又把骨灰盒带到了伦敦。但接下来的难题是:葬在什么地方呢?熊伯母生病时曾毅然拒绝丈夫探望,把他们葬在一起似乎不妥。直到2009年,单身的德兰去世,在八宝山下葬,熊家成员才达成共识——将熊式一的骨灰送回北京。这样一来,他骨灰绕地球一圈后,终于在2011年安葬于八宝山公墓,长眠在他最疼爱的女儿身边。

郑达因写蒋彝传记而结识熊德荑,德荑鼓励他在完成蒋彝的传记后写她父亲的传记,并表示她有大量资料可以毫无保留地提供给他参考。他大概未曾料到,这会演变成一个长达十年的工程。浩如烟海的中英文书刊、信件、文稿、剪报都需要郑达仔细评估。此外,分散在美、欧、亚三洲的熊家亲友也需要他追踪访谈。完成一部贯穿熊式一一生,且经得起检验的传实属不易。可以说,如果不是郑达已将熊式一扑朔迷离而又跌宕起伏的生平事迹梳理得如此清晰,《侨居琐记》很难编得这样完整。

重读《海外花实》,让我想起另一部小说——弗吉尼亚·伍尔夫于1927年出版的《到灯塔去》。蔡岱梅和熊式一很可能读过此书,或至少对其情节轮廓有所了解。这是一部主要描写日常琐事的小说,却曾引发极大轰动,难免或多或少地影响了蔡岱梅的写作。两部小说的主要人物十分相似:一位认为营造温馨家庭是女人天职的家庭主妇、她特立独行的丈夫,以及一群活泼的子女;还有一位性情与主妇迥异的单身女友、一位总令人尴尬的男士,以及一位喜欢兴风作浪的友人之女。甚至一些情节也隐隐呼应。例如,在《到灯塔去》中,一位单身男客因小女孩拒绝给他一朵花而感到自惭形秽;而《海外花实》第九章中,宋叔叔听到罗珑说他是“坏人”后也显得怏怏不乐。再如,《到灯塔去》中,一位年轻男子向女友求婚成功后,第一次向人提到“我们”时,难掩得意洋洋的心情;而《海外花实》第十五章,罗珑第一次用“我”字时显得有点害羞。

《到灯塔去》初版本

蔡岱梅写的是她自己的家庭,伍尔夫则追忆的是她的父母。伍尔夫的母亲是闻名遐迩的美女,年轻时守寡,后来再嫁给一位丧妻的学者,两人共有八个子女。母亲积劳成疾早逝时,排行老七的伍尔夫才十三岁。《到灯塔去》的故事背景设在第一次世界大战前后,地点是英国一个岛上的陈旧避暑别墅。小说分上、中、下三段:上段描述战前一个夜晚发生的事,下段描述战后一个清晨发生的事,隔以短短的中段,形容战时空宅如何受风雨侵蚀,女主人与其长女、长子相继去世。和《海外花实》一样,这部小说写的尽是琐碎小事和转瞬即逝的思绪,用碎片拼凑出人物的内心世界。

然而,蔡岱梅毕竟不是弗吉尼亚·伍尔夫。《海外花实》和《到灯塔去》相比,人物趋于平扁化。伍尔夫的小说通过递次切换不同人物的视角,展现事情的进展,《海外花实》则始终从女主人的角度出发。值得庆幸的是,《侨居琐记》中收录的随笔和书信披露了小说背后的大量信息,也让其他人物有了发声的机会,表达他们自己的观感,从而无形中增添了小说的纵深度。《到灯塔去》反映的是第一次世界大战前后英国一个知识分子家庭及其友人的生活,《海外花实》讲述的是二战前后一个旅英中国知识分子家庭及其友人的故事。与前者相比,《海外花实》或许缺少对人生意义的深刻诘问,以及对心理细节的细腻剖析,但同《侨居琐记》对读,其故事呈现出的是近百年来中英两国社会、政治、文化的变迁,内容更加丰富多样。

《侨居琐记》的出版,为了解熊式一这位传奇人物及其不寻常的家庭,提供了一个独特的女性视角,也让我们对他那一代的知识分子有了更深一层的认识。

还没有评论,来说两句吧...