李慈铭素以毒舌著称,民国年间,他的日记稿本辗转沪上。经营《越缦堂日记》石印出版的蔡元培和商务印书馆,以及藏家、读者,他们不同程度地实施了遮蔽、涂抹,不仅破坏了日记的完整性,也给李慈铭造成隐没墨迹、惺惺作态的负面影响。

在“谁动了李慈铭的日记”这组文章中,复旦大学古籍整理研究所研究馆员张桂丽将结合李氏日记稿本、抄本及书信、诗文稿,以时空坐标、人际网络及李慈铭心态变迁,来复原日记稿本一些被删文字的历史现场。

晚清京师士人流连青楼戏园,早已是贤者不讳。李慈铭风流好事,寓京三十年,追捧那些擅长昆曲的歌郎,日记中留下极多踪迹。又精心谋篇布局,为之立传,如《花部三珠赞》《哀傅生文》,皆用骈体写成。张次溪据其日记中梨园史料辑成《越缦堂菊话》,流传已久。

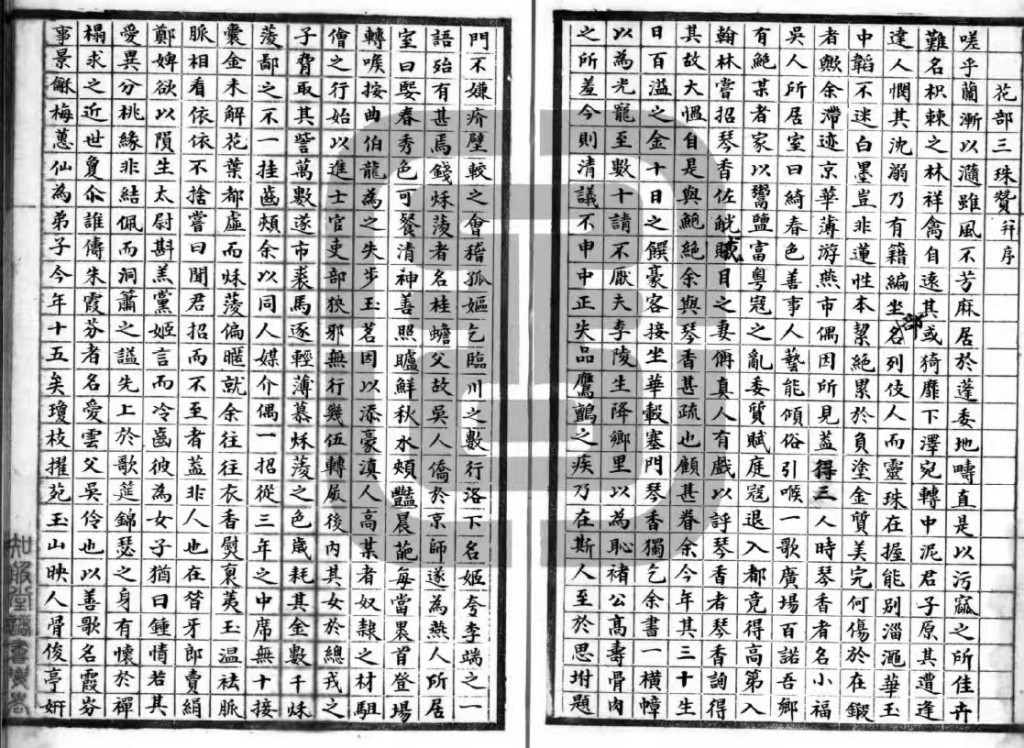

近人品评伶优,喜匿己名,或恐有玷官箴。如谭献日记中二则,“检《怀芳记》,此书乔河帅为鞠部作也。”“寄洲以《燕兰小谱》见示,二三十年未见之书,甚喜。作者题西湖安乐山樵,盖仁和余秋室先生集所撰。”(《谭献日记·补录卷二》第239页。中华书局,2013年。)谭献编刻《增补菊部群英》即托名“糜月楼主”,遭到李慈铭讥讽,“得许竹筼书,送阅谭仲修所刻《群芳小集》,群芳者都门乐僮也,无论此等浪子生活不足冤酷纸墨,以自命知微言大义之人,而刻画贱工崽子之状,又何其不自爱耶?”(《越缦堂日记》同治十二年五月廿五日。)此处实际内涵的是谭献“以自命知微言大义之人”的论学见解。晚清菊部兴盛,谭献因应试短暂逗留京华,也为时风所染,时氏习昆旦兼皮黄青衣,名倾一时,谭献品题称“琴香如碧树晓莺,红楼晴雪”,也堪称好事者。(《谭献集》下册,2012,浙江古籍出版社)

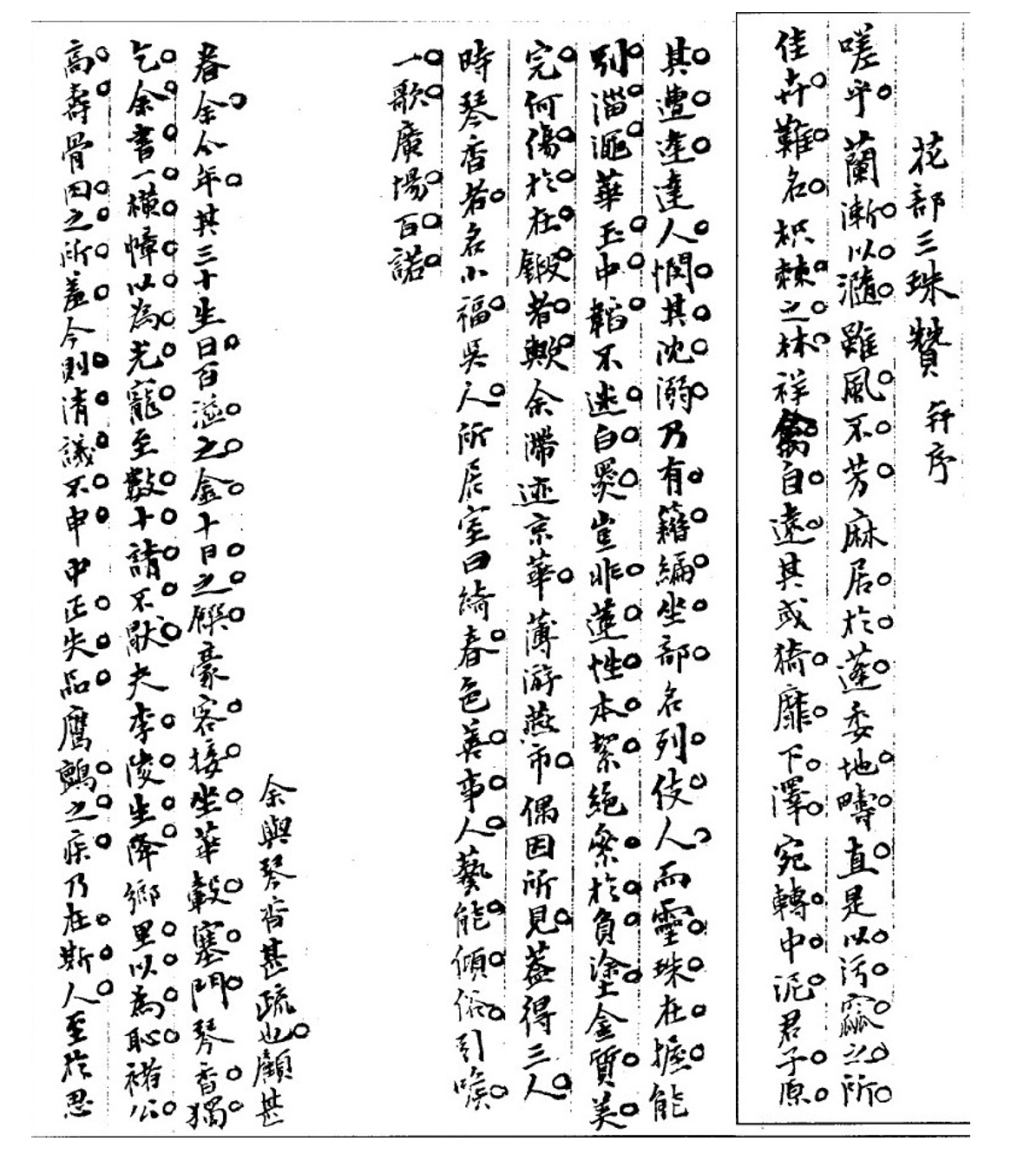

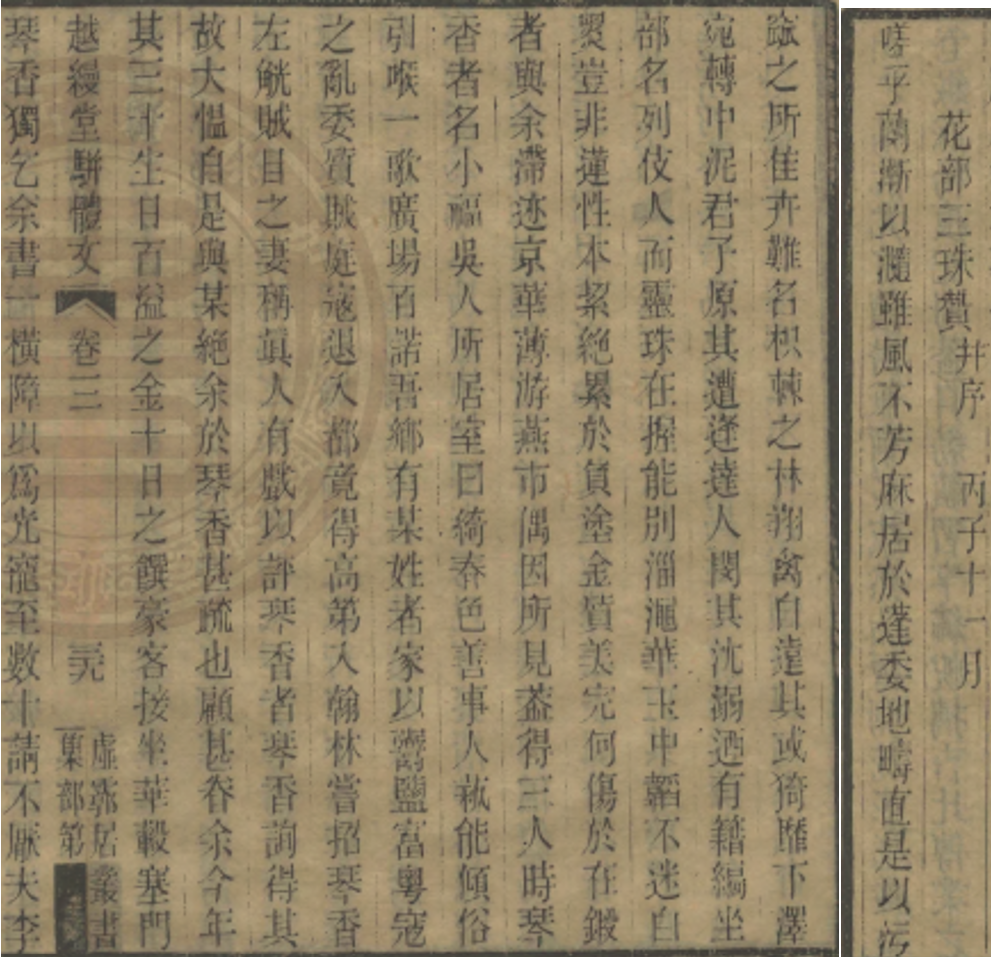

与谭献匿名作歌郎小史不同,李慈铭采用实名制,本事也作实录。他在光绪二年十一月初三日写道:“寂坐无事,戏作小文自遣,题曰《花部三珠赞》。”并录稿于光绪二年十一月初七日日记中。虽是游戏之作,实为之立传,时小福、钱秋蔆、朱霞芬,都是江南人,擅演昆曲,独得李慈铭青睐,不免堆砌华丽辞藻,赞美他们“莲性本洁”,表达恋慕,其心态举止与捧角、追星之人如出一辙。“花部三珠”,第一珠即时小福,“余滞迹京华,薄游燕市,偶因所见,盖得三人。时琴香者,名小福,吴人。所居室曰绮春。色善事人,艺能倾俗。引喉一歌,广场百诺。余与琴香甚疏也,顾甚眷余。今年其三十生日,百溢之金,十日之馔,豪客接坐,华毂塞门。琴香独乞余书一横幛以为光宠,至数十请不厌。夫李陵生降,乡里以为耻;褚公高寿,骨肉之所羞。今则清议不申,中正失品,鹰鹯之疾,乃在斯人。至于思附题门,不嫌疥壁,较之会稽孤妪,乞临川之数行;洛下名姬,夸李端之一语,殆有甚焉。”李慈铭高自标置,却以菊部中人为知己,置于名公贵卿之上。为赞词云“维此三子,风尘莫俦。报以银笔,为有位羞”,他经常拖欠歌郎缠头,以此文为报酬,又为“书生人情半张纸”做一注脚。

但李氏日记民国二十六年(1937)石印本这段写时小福的文字,自“引喉一歌,广场百诺”之下被遮住三行,成为空白,下接“余与琴香甚疏也,顾甚眷余”,据此上下文意,可知隐去内容应与时氏有关。

遗憾的是,这部分日记原稿今不知所藏何处,翻检李氏文集,或许可寻出蛛丝马迹。李慈铭生前委托曾之撰、曾朴父子刊刻骈文,这篇《花部三珠赞》就收在光绪二十三年(1897)曾氏父子校刊的《越缦堂骈体文》卷三,果然,“引喉一歌,广场百诺”之下写道:“吾乡有某姓者,家以鬻盐富。粤寇之乱,委质贼庭。寇退入都,竟得高第,入翰林。尝招琴香左觥赋,目之妻,称真人,有戏以呼琴香者,琴香询得其故,大愠,自是与某绝。”歌郎虽以艺事周旋朱门,受人追捧,然隶属乐籍,身份卑贱。某翰林学士纵情于狎优之风,竟以纳宠作妾相谑,将舞台之上的才子佳人扮相混同现实伦理,不但践踏优伶人格,更折射出交游中隐伏的权力倾轧。时氏与之绝交,风骨凛然,故李慈铭赞美其“莲性本洁”。

但这位与李慈铭是同乡,以盐业致富、一度委身太平军的翰林,究系何人?

李慈铭曾请人抄录自己日记中的文章,恰好这篇《花部三珠赞》被收录在《越缦堂丛稿》中,今藏国家图书馆。“引喉一歌,广场百诺”之下写道:“吾乡有鲍某者,家以鬻盐富。粤寇之乱,委质贼庭。寇退入都,竟得高第,入翰林。尝招琴香左觥赋,目之妻,称真人,有戏以呼琴香者,琴香询得其故,大愠,自是与鲍绝。”

《花部三珠赞》

显然,光绪廿三年(1897),曾氏父子刊刻李氏骈体文时为尊者讳言,隐去了“鲍”字,但本事仍在,后人仍可考索。民国九年(1920)石印《越缦堂日记》时,则直接将“鲍某”这一段遮蔽住,造成阙文。或许,彼时鲍氏在绍郡仍是富室,读书知礼,有一定的社会影响力。

一篇风雅的艺人传记中,忽然涉及一桩翰林公案,看似闲笔,实则是李慈铭有意为之,借机讽刺有玷君子行为的士大夫。他曾说太平军陷绍期间,乡人有不少“落水者”。“由是粤逆之变,持节乡邦者,逾城逃窜,缙绅之列,无一死难,且忻忻然输贡贼庭,顾望进用。秀孝之受伪职、毒乡里者,不可悉数。”(《越缦堂日记》同治八年十月十六日。)在看完《浙江采访忠义册》后说,“且有受贼伪署后,或以病死,或以兵死者,咸得襚加异等,孤备羽林,转令华衮失荣、英魄羞伍,是可叹也。”但他始终未曾指出姓名。到了光绪年间,事过境迁,他终于在这篇歌郎传记中点出“委质贼庭”的鲍氏,歌郎与翰林不仅名位、身份悬殊,品行也高下立判,其用意可谓深远。但这也不过是典型的士人“清议”,对公序良俗的约束力实在有限。

一般认为,李慈铭在日记写作方面实现了私人写作向公共著述的转化,他延续了《世说新语》的人物品鉴传统,又暗含如《申报》时代新兴舆论那般的表达诉求。他在日记中议论、评价公共场域的人与事,将日记作为发声的表达渠道,信口雌黄、月旦人伦。李慈铭日记自然是有选择、有意识的记录,但我们相信他也并未伪造或虚构史实。至于他的批评是否正确,我们可以考证、分析。

绍兴阮建根先生在《绍兴图书馆藏鲍氏拓片四种述略》中考察鲍氏家史,称道:“绍兴高车头鲍氏一族,自乾隆年间从安徽歙县新馆迁居绍兴后,以业鹾起家,……对绍兴地方慈善和公益事务赞襄尤力。尤其注重教育,延请名师,培养子弟,嗣后族人遂由贾入儒,入仕为官,在科举、著述、藏书方面也足可圈点。如鲍存晓官居翰林院编修,著有《鲍太史集》,其子鲍诚炎官兵马司副指挥;鲍元晖著有《汲修斋诗存》《质野彝丛稿》等;前观巷鲍遗唐在新居落成之际,就创办万卷楼,辟为私家藏书楼,为晚清以降的绍兴人文增添了浓重的一笔。”(《走进越文化》第三期》,2022年)据此,鲍氏可称乡里贤达。考诸咸同兵燹之际,鲍氏以富家巨室周旋于乡里,其进退行藏实为观察江南士绅生存策略之一斑。虽无史料可证其与太平军暗通款曲,李慈铭在《越缦堂日记》以“偶涉嫌疑”的暧昧笔法指证其不忠,也仅是一家之言。然有此一说,也足为后人观察历史细节开启一个小缝。

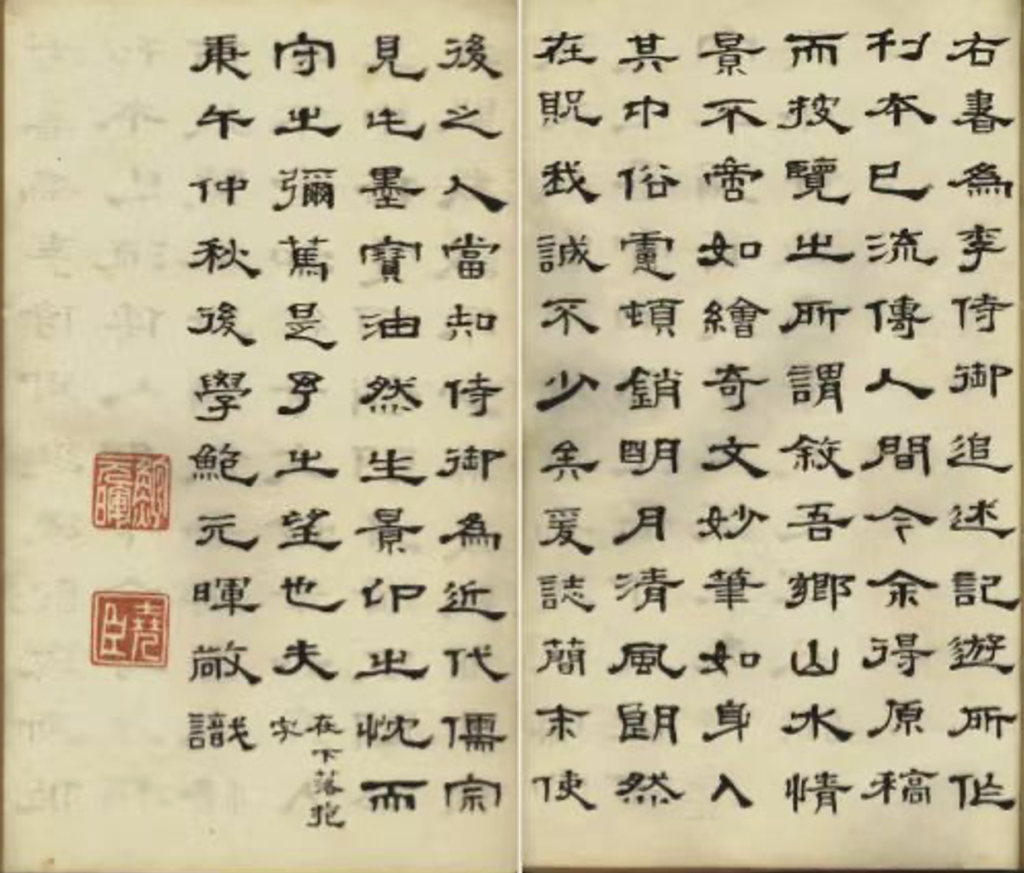

鲍元晖跋

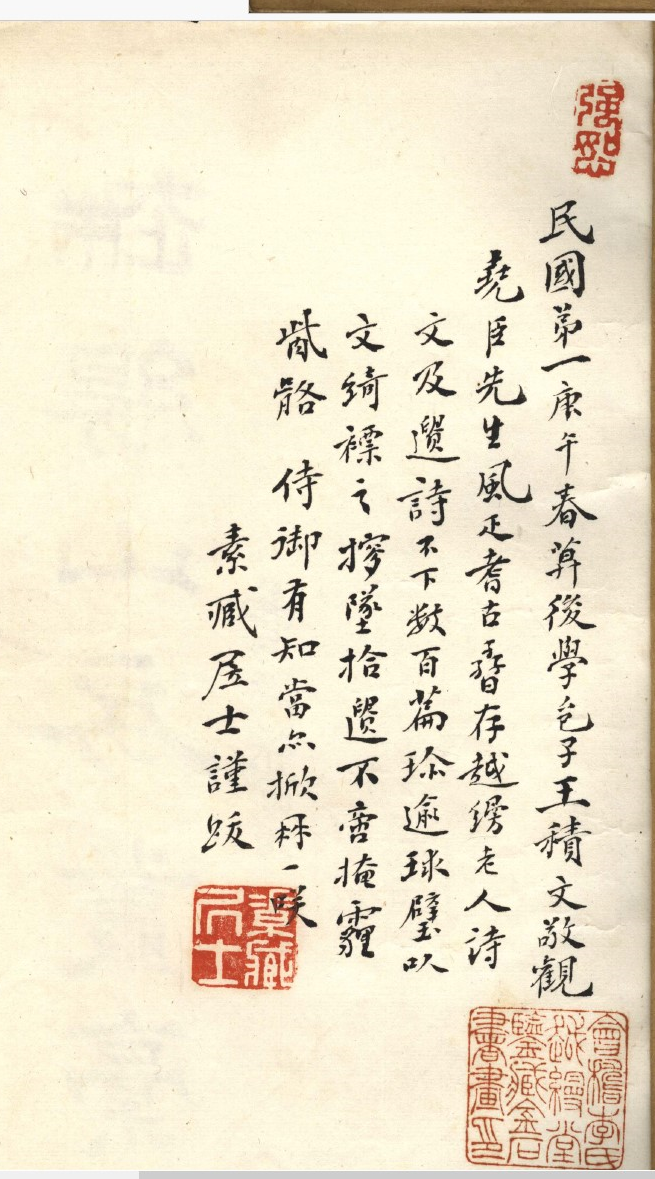

然而,历史又如此有趣。鲍存晓儿子鲍元晖,字尧臣,富而好文,民国间从李慈铭后人手中购得其著述稿本,今藏上海图书馆的《越缦堂所著书》稿本九种,即是藏品之一,钤“鲍元晖”“尧臣”白文二印。其一《萝庵日抄》,卷二末王积文跋云:“右《萝庵日钞》,……。汲脩主人尧臣先生得诸李氏后人。见其篇附考证,评骘谛当,装裱成帙,洵有心人也。愿鲍氏后晜当缣眎之。庚午莫春后学邑子王积文谨跋。”庚午当是民国十九年(1930)。鲍元晖并请乡友王继香、王积文、曹振采、孙豫、孙步瀛、素臧居士、健堂等人题跋《越缦堂所著书》,又于民国二十一年(1932)跋《萝庵游赏小志》云:“所谓叙吾乡山水情景,不啻如绘。奇文妙笔,如身入其中,俗虑顿销,明月清风朗然,在贶我诚不少矣。”(《越缦堂所著书》,上海图书馆藏稿本)对李慈铭描绘山阴道上山水风情尤三致意焉。

素臧居士题跋

李氏讽刺鲍存晓,自非出于私心,二人虽无交游,亦非对手;而其文稿被鲍存晓之子元晖珍藏,赓续文脉,转成佳话,又实出人意料。

(此文特别感谢绍兴图书馆唐微老师、绍兴文理学院兼职研究员阮建根老师和方俞明老师的帮助!)

还没有评论,来说两句吧...