编者按:在四川凉山彝族自治州盐源县的古村落——羊槽子,凉山快手网红们通过影像书写,探讨着毕摩文化传承与现代化浪潮之间的生存哲思。

中央民族大学人类学硕士、四川电影电视学院教师、影像民族志创作者曲比拉无,全程参与了凉山母语电影《翻山》剧组的创作历程,通过参与式观察,记录了快手网红、毕摩传人、村民共同参与的影像生产机制,以及服饰、仪式、婚俗等文化符号在银幕内外的当代转译。本文为曲比拉无的影像民族志《在电影中呼唤》的田野札记。

曲比拉无影像民族志《在电影中呼唤》截图

后半夜下了一点小雨,次日,羊槽子变得格外清澈、透亮,此时正是八月,夏天似乎还很漫长。一大早,沙马伍飒跟吉克拉哈就来到村民家中借马,“你们家的马,可以借我们拍一下戏吗?拍完了给你们一点借马的钱”,而与他们交流的村民,是马的主人,她认为她家的马并不合适:“我们家的马还没有驯好,怕是胜任不了”,吉克拉哈赶忙解释:我们不拿来骑,就是拉着它走一下,讲述“一个彝族毕摩阿普(老毕摩)从别人家做完仪式回来,牵着马路过森林”这么一段戏,就拍摄可能一分钟不到的视频,几个镜头就完了。

这是2023年8月15日,《翻山》剧组到达盐源县一个古村落——羊槽子的第二天,剧组打算拍摄一部电影,剧组的制片沙马伍飒以及语言指导吉克拉哈正在向村民借马。

一、田野缘起:“主位”影像的兴起

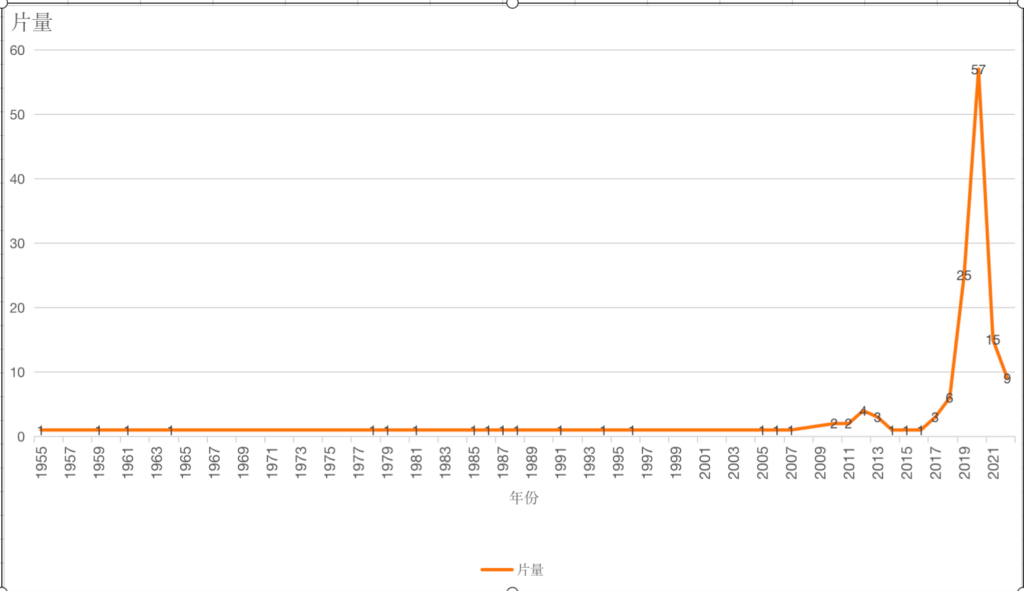

2021年底,我确定以凉山本土的影像创作为自己的研究方向,观察有关彝族的影像创作。截止到2022年笔者进入田野并进行资料整理时,发现当时凉山已经产生了大量彝族自我生产的、以母语电影为外壳、展现彝族人生活、传递自身价值观的影片,累计至少有149部,并且曾经呈现出增长的趋势(如下图),而为何会出现2021年这种暴增现象?这是当时的疑问。

另一方面,当时主要想通过对彝族本土生产的影像来了解背后的社会与文化逻辑,在长期的被人建构的“失语”当中,他们如何将符号化的银幕形象与个体生命联系在一起,展现自己所关心的社会命题以及文化旨趣。

随后,我在一个微信群里添加了沙马伍飒的微信。他是2019年在凉山很火的一部网络电影《彩青春》的主创之一。当时这部影片被许多人转发,并配以“彝族真正的电影”“好感动”“好电影”“哭了好几回”等字样。这部影片在微信、快手等网络平台上以五元的价格进行付费观看。这部电影之后,彝族本土电影迎来了一个发展高潮。沙马伍飒又陆续参与了一些作品,活跃在凉山本土影像创作的一线。他谈到2021年之后,网络电影的拍摄也需要报备,导致电影数量锐减的情况,“现在都需要备案后才能拍摄,所以正规的片子数量锐减”,而凉山的其他影像创作者也表示,“前两年,拍出来的基本都赚了钱”。

2022年8月,电影《翻山》进入中期拍摄的筹备阶段,我因此有机会了解本土影像背后的生产机制。当时我很好奇,这样一个没有接受过专业影像创作训练的本土剧组,与其他剧组又有什么不同?

8月11号我从成都出发,经西昌直奔盐源。在高速路口刚下车,就乘上了去往盐源的车。同行的其他乘客听说我从成都来,彼时还似有谈虎色变之情状,所幸一路畅通抵达盐源。

到达碰面的酒店,一股浓厚的烟味扑面而来。尽管早就备了一包烟,但大家的热情,还是让我刚抽完一支,另一支就递到了手。我的报道人——沙马伍飒坐在酒店的沙发上,面前放着手机支架,正进行快手直播。“今天是剧组聚集的第一天,明后天就要上山拍摄电影。”在抽空递一支烟给我的同时,还不忘随时与老铁们互动答疑。

房间里穿着白色条纹短袖的中年人叫吉克拉哈,是剧组的语言指导。他表示,这个剧本酝酿了几个月,然后用彝语口述给制片沙马伍飒,他再在电脑上输入成汉语剧本,而房里的其他两位分别是监制吉尔和生活制片黑惹,吉尔是《翻山》这部影片的投资人,而这次前往的是黑惹的老家。不多时,另一位演员阿妞也来了,她来自有“小凉山”之称的宁蒗县,当时正在昆明上大学。她与剧中的吉克拉哈通过网络(快手)结识,他们是叔侄关系,受到叔叔(吉克拉哈)的邀请来演电影。随后的两天,剧组一直待在盐源县城,一方面等待其他成员的到来,另一方面采购物资,计划要在山上待半个月。

电影《翻山》

二、缘于快手:翻山而来的网红们

《翻山》剧组的关系得益于网络上的相识,用大家的话说,“都是‘网络人’”。吉克拉哈与吉尔在一次直播连线中认识,得知吉克拉哈要拍摄一部电影后,吉尔与自己的堂叔兼发小阿木,决定投资这部电影,也是在这样的契机之下,他们俩拜吉克拉哈为师,向他学习彝族文化以及“玩快手”。

作为这部影片主创之一的吉克拉哈,当时已是拥有37万粉丝的快手用户。他通过网络组织了剧组的大部分人,在第三天上山的途中,他依然在联系最后一个演员——扮演自己妹妹的莫瑟阿妈。大家都有一定的粉丝,剧组21个人当中,粉丝最多的如吉克拉哈当时有37万;作为投资人之一,也提供服装的演员果果有5.4万;沙马伍飒有8万,东子木呷有7.1万,莫瑟阿妈有3.4万;最少的胡豆导演有1900粉丝,在这之前,他运营过一个有6万多粉丝的账号。“拍段子”式的影像创作以及网络直播也是大家重要的日常。

剧组中的其他人员,如地日毕摩、莫瑟阿妈以及吉克拉哈,都是彝族毕摩和苏尼的传承者。地日毕摩在平时为别人主持毕摩仪式;而莫瑟阿妈则通过快手与别人连线,为人算命看相;剧组的另一位服装供应者果果,她运营着一个有5.4万粉丝的账号,我们当时只了解到她在西昌开了一家服装店,也销售化妆品,提供纹眉和洗脸服务,后来才知道她还投资了农家乐之类的业务,也是这部影片的投资人之一,她离婚后,儿子跟着她生活,现在她的儿子都已经结婚生子。

而在快手网络之外,剧组的核心成员——沙马伍飒、胡豆、吉克拉哈是经常一起合作的朋友,通过亲友关系,他们早已熟络;饰演童年阿妞及其妹妹的两个女孩是吉克拉哈的亲侄女,她们俩在现实当中就是亲姐妹;厨师是吉克拉哈的叔叔。

快手网络拓宽了社会关系的多元化,来自凉山各地的人们因此而被连结。《翻山》剧组的演员们没有具体的费用明细,没有合同,仅凭口头邀约就前来参演。在拍摄结束后,剧组会象征性给个红包答谢其的帮忙,相较于金钱而言,人情是更为重要的一个报酬形式。这样一种人情债,也体现在影片的推广宣传当中,当时,吉克拉哈表示,过去曾帮谁出过作品、做过推广,“这些我都有记在本子上”。片子一出来,就发动大家,让每个人都出一个作品来推广这部影片。

出发上山是在盐源县城呆了两天之后。羊槽子,坐落于盐源县黄草镇,与攀枝花的盐边县紧挨着,海拔3000多米,山上有25户居民,摩托车是村民出行的工具,农耕、畜牧是山上的主要收入来源,作物有苦荞、燕麦、土豆、玉米;而除了从事农业种植以外,基本上每家每户还养有山羊、绵羊、马、牛、猪等家畜。但为了获得更好的经济效益,据村里老人介绍,年轻人要么出去打工,要么搬进山下,或者进城租房照顾孩子上学,留下的都是老人小孩。

羊槽子没有通硬化公路,泥巴路常经受暴雨冲刷,露出山石,有时在摩托车的碾压下,崎岖湿滑。剧组一共三辆车:一个小货车装载着剧组在山下购买的两袋大米、一袋蔬菜、青椒,山上需要的二十来条被子、床单,一台洗衣机、一台冰箱,十箱啤酒,30斤白酒——这是剧组要在羊槽子待半个月的物资;一辆山地皮卡车,载着山下买来的一只山羊;另外还有一辆轿车,是剧组成员果果的车子。剧组十几个人就挤在这三辆车当中。

动力充足的山地皮卡车,不费力就爬出了泥坑,小轿车则陷入其中,经过半个多小时的挣扎,也推出了泥坑,但是载有剧组物资的小货车,货物太重,则在不断的尝试中失败了。吉克拉哈让皮卡车载着部分人先行,然后从山上带根绳子下来接应,他本打算用皮卡车拉小货车,但后果是绳子直接被绷断绳子,货车依然纹丝不动。而后有经验的师傅提出,人拉可能更好让车子脱困,所以吉克拉哈、吉尔等人在前面拉绳子,其他人则在后面推,颇有些赫尔措格《陆上行舟》的魄力,但这个方法果然见效,没多久真拉出了泥坑,只不过还没走三五百米,这个小货车的离合器又烧了。经过多个小时的折腾,到达羊槽子——一个被零星灯光点缀着的山谷时,已经是晚上十一点。

羊槽子坐落的房舍有白色砖瓦房,与山下村民的房屋并无二致,只不过与其他地方不一样的是,那些砖瓦房的周围,还坐落着一些木板房,这些木板房里面的陈设依然保持着过去的模样,而这些保留着传统村落遗迹的屋子,正是《翻山》的主创们不辞辛劳、远道而来的原因。

现在的羊槽子

三、开机大吉:剧组身份的仪式性建构

正如语言指导吉克拉哈所说,“两只羊刚放在一起都会互相撞,拍电影,难免会有一些磕磕绊绊。”在到达羊槽子的当天晚上,在电影中饰演婆媳的两位最年长的女性,就苦荞的蒸煮方式有着不同的看法。这只是一个凸显出来的个案,而在背后,大家都来自凉山的各个地方,之前也没有过类似的经历,每个人都在小心地建构着自己与他人的边界,调试如何与他人相处。

大家此前并没有参与过电影拍摄,与电影的联系,也仅限于他们在日常生活当中进行的快手段子的拍摄以及看过的电影。当晚,来自不同地区,不同身份背景的二十几个人挤在被遗弃的生活制片黑惹大哥的老房子中,脱离传统的社会的身份,正投入到一种拍电影的文化创作当中,还有几分稀奇与闹热。

剧组入住的屋子里,只有一口锅,在锅里煮了羊肉坨坨,又做了苦荞饼放进去,与羊肉一起煮。我也是第一次见到这种做法。而在住宿方面,大家都只能在地上铺一些垫子,但伍飒给我找了一张沙发,在剧组的另一个摄影师过来之前,我一直占用着这张沙发,剧组的女性则在另外一家砖房的客厅打地铺。比起生活上的不适应,没有网络信号也成为大家“思家”的原因,而彼此之间的陌生也加强了这种情绪,他们从原先的生活环境当中脱离出来,聚集在一个偏僻的村子,山上还没有信号。特纳认为,仪式是社会结构重新组合的一种手段,通过象征符号和仪式过程可以调整社会冲突和矛盾,重建关系。

次日,剧组就举行了一个开机仪式。在询问主创这个日子是怎么来的时候,制片人沙马伍飒说,电影制作过程的重要环节,比如开机仪式、走红毯、发布等重要的日子,都要找德高望重的毕摩去算日子,从其那里算出一个良辰吉日,从而确定一个特定的日子进行开机仪式——《翻山》剧组的开机仪式时间定在“猪日”(彝族十月太阳历)下午的六点六分。

仪式在一块简易的桌子上供奉着一个猪头、水果,两瓶装在雪碧瓶里的白酒。每个人穿戴传统服饰,精心整理仪容,大家站在横幅前面,面对镜头念道:“祝翻山开机大吉,子莫格里(吉祥如意)。”随后,大家一一朝着猪头敬酒,这是整个仪式。在整个过程中,快手短视频的拍摄贯穿了全程,参与者既作为拍摄者记录他人,也被他人镜头纳入其中,形成多重视角交织的影像网络,并且在被记录过程当中,他们也试图用镜头拍摄我的记录,破除被凝视、被研究的霸权,构建了"互为观察者与被观察者"的主体间性关系。

开机仪式

仪式结束后,吉克拉哈、沙马伍飒、胡豆儿依次发表了简短讲话,一方面动员大家,另一方面也告知了一些电影拍摄的注意事项。通过仪式性的破冰,每个人对电影以及自己的身份有了更多的认识,在火塘边开始讨论,扮演什么样的角色,该怎么演。比起之前,大家的关系更进一步,也开始逐渐进入到拍摄电影这个文化场域当中。

四、文化记忆:再现一种生活

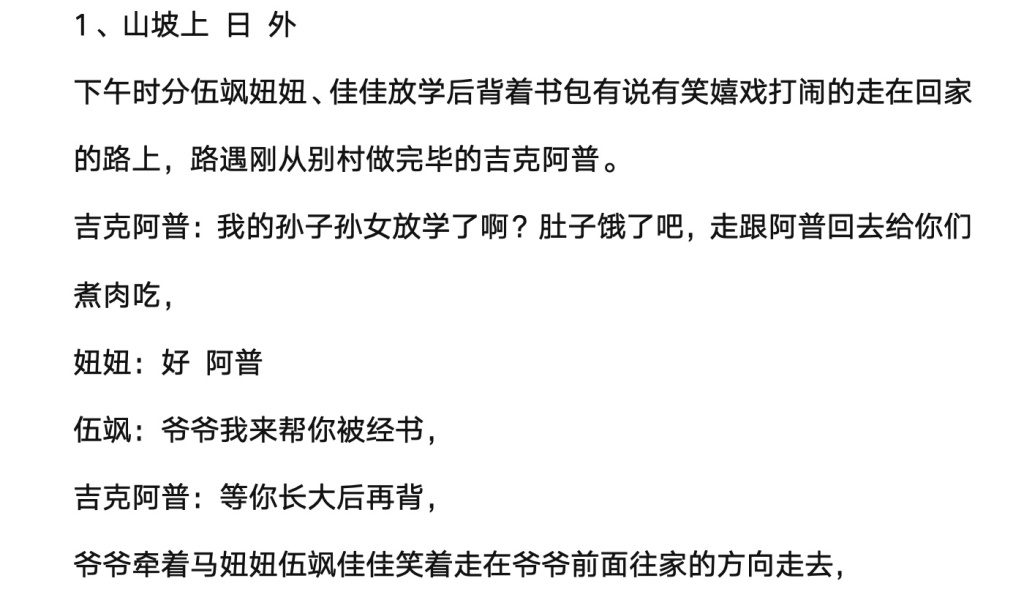

《翻山》现场的影像生产,围绕着一个汉语写作的剧本展开,该剧本主要简单地书写了每场戏的内容框架以及核心事项,人们再在此基础上,融入个人的生活经验,进行社会记忆的再现。

故事围绕着上世纪九十年代出生的伍飒和妞妞展开,他们是表兄妹,从小一起长大,在爷爷奶奶的支持下订下“娃娃亲”,妞妞高中毕业后考上了中央民族大学,为了保护传统文化,成为一名民族文化工作者,尽管她与表哥伍飒两情相悦,一直受到父亲吉克拉哈的反对,因为阿妞的抗争,他们俩终于走到一起。而高考落榜后伍飒为了赚钱,拒绝传承父亲的毕摩衣钵,他的父亲沙马木呷离世后,伍飒才悔悟过来,传承的重要性,于是继承父亲的毕摩衣钵,成为一名毕摩学徒。

剧本原文

在现场,吉克拉哈和胡豆导演根据剧本内容确定这场戏的核心要素之后,用彝语给演员讲戏。而在演员的具体走位、肢体和表情的表演上,他们会临时听取表演者、主创们,甚至旁观者的意见进行现场创作,进行一种集体记忆的再现。

第一场戏,要在几公里之外的山顶丛林中拍摄,它也被称为最重要的戏,要放在影片的开头,渲染一个毕摩从古走来、从过去时光中走来的氛围;为了体现出时代感,剧组找来了一百多年前的马鞍,“这是文物,但为了这场戏,从外公家里专门借过来的”,剧组的制片沙马伍飒说,他认为通过道具、服饰以及天然的环境,能再现一种真实感,勾连起人们过往的记忆。

马鞍

上山之前,天气晴朗,吉克拉哈还不忘关怀我们,“大家带点盐巴在身上,山上有蚂蝗”,我当时还没有太注意这句话。从村子步行到山顶拍摄地要了一个半小时,到达拍摄目的地的时候已经将近中午十二点,山上起大雾,空气清冷,大家又累又冷,不多时,还下起暴雨,大家只能依偎着躲在树下,而吸附在脖子、腿上或爬在衣服上的蚂蝗也不时让大家惊呼,这种水蛭科动物会攀附到人的身上,吸食血液,它将头上的吸盘强力地刺进皮肤,只有在它吸附的周围撒下盐巴,它才会掉下来。

山上的戏突出的一个特点就是原生态,剧组想通过这些天然的景色,进而体现出彝族人民居住的生活环境,描述这片彝族人赖以生存的自然环境,并且通过这些原始森林以及马的铃铛,“突出毕摩的神秘感”。

演员牵着马往丛林深处走

这一场戏讲述了作为毕摩的老人翻山越岭作作毕回来,在村口与自己的孙女们邂逅。尽管历经四个小时的辛劳,第一天拍摄的这场戏却成为剧组的一次挫败经历。下山回到村口拍摄时,吉克拉哈正用彝语给演员们讲戏,才注意到胡豆导演戴在右耳上的耳环,彝族男子的耳环一般是戴在左边,“说是要搞彝族文化,却连耳环戴在哪边都不知道,这还搞什么文化呢”,吉克拉哈导演拍了拍自己的头,并补充道,之前还不是有一部有关彝族的电影,但是写错了“彝”字,差点被骂得狗血淋头。

因为耳饰,当天晚上在火塘边磋商出的结果是,第二天要重拍山上的两个镜头。比起前一天,吉克拉哈这一次不敢大意,亲自上山来看这场戏,而演员也把查尔瓦、斗笠、经书、铜扇、野猪牙这些道具穿戴在身上,“通过这些真实的道具,给观众一种神秘感”。

拍摄中着重展示的毕摩的法器

胡豆作为本场戏的主演,身着传统服饰,缠上脚带,尽管在摄影机当中,缠脚已经被裤脚所掩盖,看不出来,但演员还是很细致地缠上了每一只脚,开拍之后,就牵着马从丛林深处走来。

补完山上的戏后,拍摄进入到阿妞和伍飒因为高考而走入不同的人生轨迹的戏份。阿妞因为考入大学,家里聚集了亲朋好友为其杀猪庆祝,主要表现民风的淳朴,以及其乐融融聚会的场面,剧组邀请了村里的居民,并且就地取材,在当地购得了一只一百二十斤重的猪用作道具,摄影师开拍之后,“演员们”倒上白酒,开始喝酒、聊天,除了吉克拉哈还在入戏与出戏之间徘徊,村民与剧组之间进行了更加自然的文化展演和社会互动,甚至停拍了也继续喝酒、聊天,与其说是演戏,不如说人们已经生活到这种情境当中,社交成为更为重要的事项,而电影则在人们的社交之外,由摄影师自行选取画面,剧组的厨师也参与了这场戏,“感觉我都喝醉了”是他在电影里,也是在电影外的真实描述。

在演热热闹闹喝酒的场面当中,村民小孩发现无人机航拍,止不住好奇地在观望拍摄设备

随后,村民帮忙杀了猪,他可能也没意识到,这头猪连同被宰杀的过程都用到电影各个情节中参与电影的叙事。而在现实中,摄影师也放下设备,加入到“庆祝”的聚会当中,人们延续了电影里的氛围,共同食用道具,电影与现实之间的界限俨然慢慢模糊。

与阿妞家欢乐的氛围不同的是,伍飒因为高考落榜,家里一片冷清的情景,两场戏通过对比展现了人们对子女教育观念的转变。伍飒高考落榜使得父母潸然泪下,这场戏本安排在室内,但导演胡豆认为,“不一定坐家里才能突出冷清”,关键是剧组没灯,在另外一位摄影师带着灯光到来之前,着重把戏安排在室外。

确定了场景后,演员们则开始商讨自己的表演,饰演伍飒妈妈的莫瑟阿妈说:“那我就干脆就这样坐着不说话?或者我干脆在这里假装缝补衣服算了。”于是,自顾自地从房子的主人家里借了针线,缝制起来。剧组联络员的儿子,也被喊来当小群演,就在众人商讨表演、台词时,这个小群演很认真地来回奔跑练习:“沙马爷爷,沙马奶奶,吉克阿普家杀猪吃,叫你俩上来坐。”

勤奋练习的小演员

演伍飒母亲的演员“移情”落泪

在围观拍摄的村民

剧组借用的这个房子,完整保留了它的传统结构以及内部装饰,因此备受剧组的青睐,制片人伍飒赞叹:房屋很宽敞,很整洁。而在另外一方面,为了使场景更符合角色的身份特征,剧组就需要在火塘的上位挂上毕摩的经幡、斗笠、经书、铜扇、野猪牙等仪式器具。饰演沙马木呷的东子木呷、地日毕摩,以及胡豆饰演的吉克毕摩都是毕摩世家,他们还把自己的毕摩法器、经书等都带了过来。

在借用村民的房屋里拍摄沙马伍飒家的戏

但在这个房里还没拍两天,制片人表示,“主人家好像不开心了,我们干脆换个地方拍摄吧”。“不是不让你们拍摄,像平时在院子这些地方拍摄,我很高兴你们能来拍摄,但是因为家里还有小孩子,你们就不要咏诵经书了,把毕摩经书这些挂到火塘上,生怕惊扰先灵,那些晚辈来不得我这里,一来就发烧、头痛感冒,除了这点忌讳你们就随便拍”,屋主是位彝族老奶奶,她觉得十分愧疚,但还是生怕念诵经书、悬挂法器会惊扰祖灵,而导演也只能不停地解释,没有,我们没有作毕。

除了毕摩文化,《翻山》还着重展现了彝族的婚俗,特别是吉克拉哈这个角色,展现了凉山近二十来年的婚配观念以及习俗的改变。阿妞在奶奶的坚持下,从小与自己的表哥伍飒订了“娃娃亲”,却一直受到父亲的反对,他觉得没有编制,没上大学的伍飒,无论如何优秀都配不上自己的女儿。

通过“看”猪胆来征兆事情的好坏是凉山的一种风俗,当天杀完猪后,吉克拉哈怕猪胆馊掉不新鲜,晚上就要拍摄用到“猪胆”这场戏,大家去往胡豆饰演的老毕摩的“家”的时候,屋子的女主人家还在煮猪食,男主人则被邀请饰演沙马木呷的长辈,大家不断地在这个社会场域想象事情具体的呈现形式,主创们依据自己的理解,与大家磋商,而有时村民以及旁人也会依照习俗或者经验提上几嘴。

订婚仪式用具(索玛烟、纸钞、酒杯)

大家欢喜庆祝阿妞考入大学杀猪的戏当中,杀猪的镜头要用来接小时候伍飒妞妞订“娃娃亲”的戏,村民没想到自己仅仅是帮忙杀猪,却涉及到穿帮,这个看猪胆的人,只能由他来演,在表演的过程当中频频忘词,拿着猪胆的手也不住发抖。

吉克与沙马木呷两家人齐聚在火塘边,仪式如下:首先由小孩子的父母双方得到长辈,吉克拉哈的母亲,也就是老毕摩妻子的首肯,然后在她的同意下,杀猪看猪胆,猪胆看了要悬挂在火塘的上方,然后吉克拉哈叫妻子拿“什平”(彝族人用来盛放肉的漆器)给沙马木呷家,沙马木呷在杯子上面倒酒,然后放上烟、钱,拿给主人家吉克拉哈,吉克拉哈接下“什平”,拿着小杯子的酒,念着“说~说~(拟声词)”,顺时针转一圈以后,供在上方,预示先敬家族的祖先们。然后整个仪式就算完成。两家人就算是给年轻的妞妞,伍飒订上了“娃娃亲”。

在拍摄电影这个文化活动所带来的行为赋权背后,羊槽子的人们似乎被动地进入到这场文化创作当中来,人们的居住空间、日常家具,庄稼牲畜,连同本人有时都参与到这次拍摄当中。但在背后,剧组的演员们也通过影片共享了自己私密的情感记忆。

吉克拉哈曾很遗憾地告诉我,胡豆饰演的老毕摩去世那场戏有多么感人,却没被拍摄到纪录片当中去,他描述了饰演老吉克毕摩妻子的女演员如何潸然泪下,这是与外面的剧组,用各种演技或者眼药水无法达到的,那是一种来自情感深处的共鸣,这样的共鸣同样会带给观众感动,而他说的老毕莫正是自己扮演的角色吉克拉哈的父亲,此时他的父亲依然健在,死亡同样是一件忌讳的事情,彝族人也并没有那么漠视死亡,胡豆导演说,“为了艺术,死都不怕了,还有什么其他不好意思的”,这是这位从影多年的导演的坚持,而除他以外,其他人却有思维观念的冲突,饰演老毕摩妻子的演员,却因为要参加祭祖送灵而闷闷不乐,因为剧组以及毕摩的按照传统的毕摩仪式,找来了树枝,经书等,在整个《翻山》的影像生产当中,个体的经验以及生活记忆是创作的重要来源,主创们无意于抽象或者写意的艺术表达,更主张一种真实情景的再现,“这样就很像了”“过去的时候,总是这样”是他们常常在创作之余,挂在嘴边的话,或许也是如此,也因此,当东子木呷饰演的沙马木呷把她的灵送上了“石木恩哈”(灵被超度送往先祖居住之处)时,心里已经留下疙瘩。

在《翻山》中,除了胡豆饰演的老毕莫离世之外,还有沙马伍飒父亲木呷的逝去,他们都代表着毕摩以及传统文化的逝去,沙马木呷因为儿子不肯跟他学习毕摩文化,最终郁郁而终,并且叮嘱自己的妻子,一定不要让伍飒断了毕摩的传承,“我们想要向年轻一代传递的,就是彝族的语言、文字、文明、历史需要他们传承下去,这些东西不能断掉”,而导演胡豆在自己随手的笔记上写下,“毕摩文化是这部电影当中很重要的点” ,在这之前,为了突出毕摩文化的落寞,他加了许多场戏,比如吉克拉哈为了找毕摩给自己的父母进行祭祖仪式辗转于各个毕摩家,但都找不到毕摩,正是突出毕摩的稀缺。当吉克拉哈还在讲戏时,饰演沙马木呷妻子的莫瑟阿妈潸然泪下,摄影师只能临时开机记录下这真实的一刻。她说:“看看周围这些摆件,熟悉的场景就让我想起过去的父亲、母亲,想到自己有一天也会这么离去,就忍不住流泪。”而吉克拉哈则表示,在写剧本的时候,心里已经流下无数的眼泪,正是因为从心里写出来的,所以才能够感动别人。他也在不同的场合表示,这部片子肯定会火。

而另外一位主创沙马伍飒则用自己精彩的表演,表达了对父亲的挂念以及对毕摩的传承,他在破旧的老房子里,看着父亲留下的毕摩经书、斗笠、铜扇,情绪蔓延到了戏外。在影片最后,他背上父亲的经书,循着爷爷、父亲的足迹去学习、传承毕摩文化。他表示自己饰演的这个角色虽然传承了毕摩文化,可他想带给观众思考的却是:我们将成为他们,而谁将来会成为我们?文化又将何去何从?

但在《翻山》中,除了逝去还有新生。年轻人的爱情冲破传统的桎梏是一种新生;辍学打工回到家乡的佳佳,卸下浓妆、美甲,开始融入自我的生活当中是一种新生;伍飒幡然悔悟,从只追求经济生活,到传承衣钵也是新生;拉哈在女儿阿妞的感染下,重新拾起家谱是一种新生。但在新生背后,也有着对传统的执念:沙马伍飒的母亲不肯跟着儿子去县城生活,因为那里没有亲朋好友,只有钢筋水泥;不如在家陪着三五好友,喂点猪牛鸡鸭,日出而作,日落而息。

五、文化书写:影像背后的

在山上拍摄的一周多时间里,《翻山》 剧组在羊槽子的庄稼地里、乡间小路上、房屋内、院子中,用电影讲述着有关婚俗、毕摩、牧羊女与少年、老表之间的戏谑,乡村的现代化,两代人的思想观念冲突、生活方式等的转变,同时也谈论着传统与现代背后,我们要何去何从的问题。

朱靖江教授认为,这样一种主位影像,能够“建构日趋民主化、公平化的社会对话体系,消除因经济、政治、地缘、性别等差异而形成的身份、文化与权力鸿沟”。它不仅打破了过去依赖于技术掌握者以及文化经营的影像表述霸权,而且这样一种在地性优势,使得他们所呈现的文化旨趣与价值观念都更为真实、多元,他们不仅通过呈现语言、服饰、音乐和舞蹈等符号要素,还展现了许多社会习俗以及文化事项,如通过猪胆占卜运势、餐桌上的饮食习俗、娃娃亲、打工潮、换洋火(一种以物换物的买卖行为,主要发生在解放前和上个世纪五十年代以前)、背家谱、作毕、空巢老人等,呈现出了人类学文化书写当中的整体性,主创们力图通过这些共同的记忆以及文化符号再现一个时代、一种生活方式。

比起“单向度”的被建构,抑或由文化精英以及他者所代言的本土文化,这些“主位”影像也呈现出了人们对扎根于现实的生活、社会、文化有着丰富而多元的思考,这些思考背后,我们不仅看到了社会变迁、文化断层等的焦虑,也看到了个体在面对焦虑时的策略以及背后细枝末节的文化肌理。在现代化浪潮的席卷当中,个体所依偎的传统无不也受到冲击,这无疑给他们带了一种深层的身份焦虑与文化认同,特别当他们还没有话语工具对抗这种冲击的消解时,但在段子以及段子式的电影创作当中,影像不仅仅是记录与表达的工具,还有更深层的文化意义在于创作者们通过影像当中构建了“自我”的主体性,“这些影像不仅传递了拍摄者相对真实的文化信息与价值观念,还建构和维系着影像内外的社群关系,甚至提供了一种社区整体发展与地方文化复兴的可能性。”(朱靖江,2021)

而与这样的一种主位的影像书写不同的是,2025年一部非虚构文学作品也引起了极大的反响,作为书中的人物,一个再常见不过的彝族名字,频繁出现在大众视野——惹作,与此相伴的是两种截然不同的议论,一方面,这本书豆瓣评分9.1,甚至有人“几乎震撼着读完,大半夜哭到泪崩”,“通过一名短暂而悲剧的彝族女孩‘惹作’的一生,揭示了传统与性别压迫交织下的生存困境”,另一方面,一些本土青年以及熟悉凉山的学者、读者,对书中所描绘的文化事项及背后的书写伦理提出了质疑。

从文化书写上,文字与影像仅仅只有其表现形式上的差异,相较于《惹作》对于凉山以及惹作的建构,这群由小品演员、快手网红、毕摩、苏尼以及当地村民共同参与下的影像创作团队,在火塘边用影像纪录传统婚俗、毕摩仪式、“背家谱”等古老记忆之余,也探讨移风易俗、子女教育、电商等现代议题,他们在展现彝族人们经济越来越好的同时,也思索经济嵌入下人的生活该面向何处的问题,女性被影像书写的同时,也能动地表达自我的情感、记忆、经验于角色中。而在剧组之外,主创们在羊槽子的火塘边,山头上,木板房旁,拍快手段子、进行网络直播,传统与现代俨然如羊槽子的砖瓦与木板房般自然共生。

文化书写理应在多元叙事当中阐释其中的复杂性,而从另外一个方面来说,文化书写不应造成更大的偏见与奇观,而应该搭建人们互相理解、沟通的桥梁,尽管这样一种目标仍然需要克服很大的困难,因为不论是文化的持有者,还是外来的写作者,书写者与被书写者之间的主体间性始终存在着,人类学家以及文化书写者只有在不断地深入田野当中接近“被书写者”。

这让我想起陈学礼教授说的“比那些高调宣扬自己可以告诉你当地文化的人”,不如告诉观众“当我带着摄像机出现在那个地方时,我的眼睛所看到的东西。”

当吉克拉哈和沙马伍飒正在村里四处找马时,剧组里的地日毕摩正在山上唯一有信号的地方进行快手直播,“大家点个赞就可以”,“别刷礼物,我就是无聊,所以才给大家直播一下”,而地日毕摩直播的间隙,旁边走过赶着羊群上山的老人,背着背篼的阿妈。当吉克拉哈和沙马伍飒力图重构“毕摩牵马穿过密林”的传统情景时,地日毕摩已经将毕摩以及拍电影等文化符号转化为流量资本,而恰恰是生活在这片山头一辈子了的村民,让我觉得那就是现实本身。

还没有评论,来说两句吧...