一直致力于沈阳建筑史研究的建筑师杨硕,曾在本号发表长文《奉天驿建筑师考证及建筑风格探究》,探讨过几位日本建筑师的求学和从业经历以及风格源流。最近,他又挖掘出大量史料和图片,发现一批在沈阳留存有作品的欧洲建筑师。经过对材料的整理和考证,杨硕撰写了一系列图文来介绍这些人物,本期推出第一位,奥地利建筑师盖苓和他设计的东北大学理工楼。

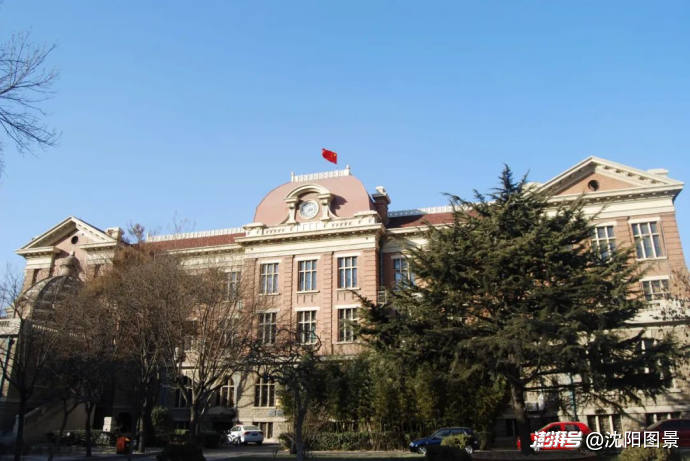

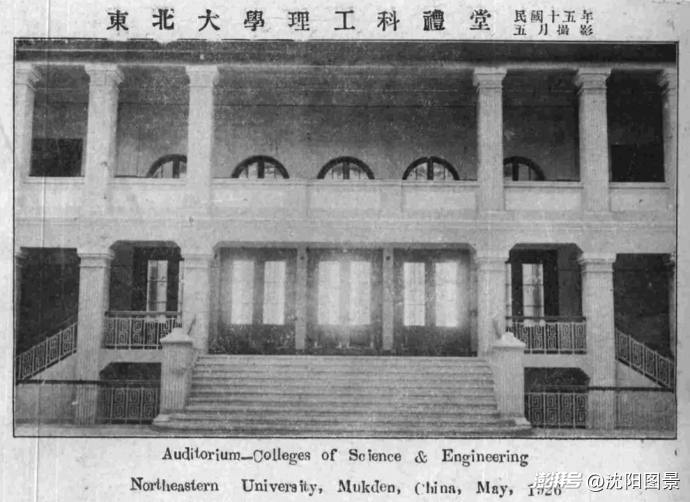

东北大学理工楼旧址

摄影:张黎明

奠校之基

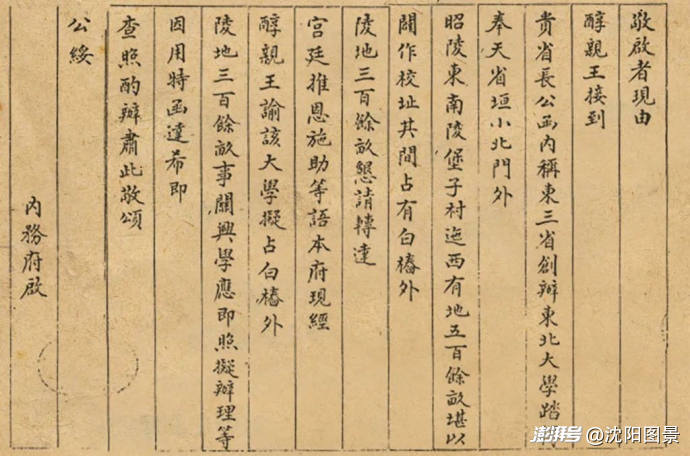

1926年出版的《东北大学一览》有“校史”一章,开篇记载“民国十一年(1922年),奉省当局鉴于庶政待兴,需才孔亟,前省长王永江议欲联合吉黑两省创办东北大学,以为百年树人之计。”1923年4月,“诸务就理,省署刊发校章一颗,是月二十六日正式启用。于是,璀璨庄严东北最高之学府遂突现于白山黑水间矣。”

内务府回复给奉天省长公署函

资料来源:《奉系军阀档案史料汇编》第四册

随后,奉天省长公署下令购置奉天省城小北门外昭陵(北陵)东南陵堡子村以西的五百余亩土地,规划为大学理、工、农三科的校址。由于其中三百余亩土地位于白桩外的皇家陵地范围内,奉天省长公署特致函醇亲王载沣,恳请批准使用。载沣以“事关兴学,应即照拟办理”同意施助,予以批准。

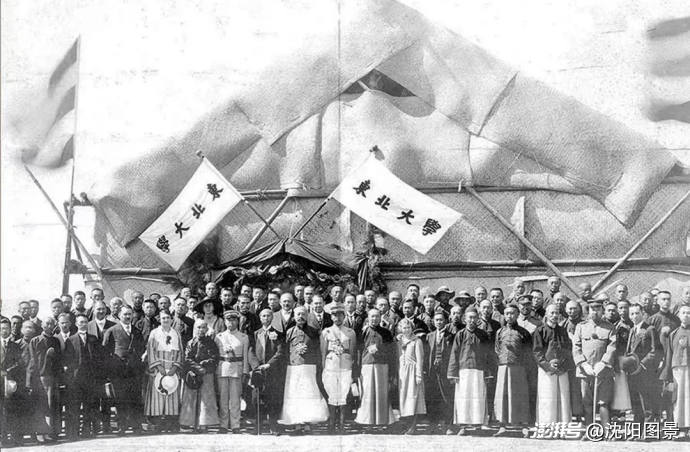

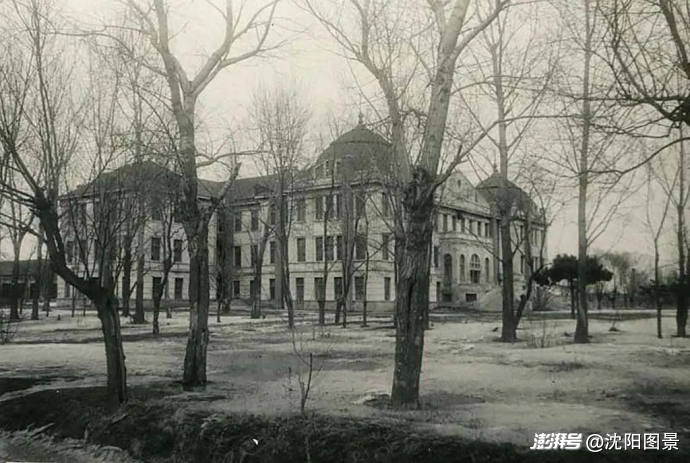

东北大学北陵校区奠基典礼合影

一排左十:张学良 一排左九:王永江 二排左三:盖苓

图片来源:东北大学新闻网

1923年夏,北陵校区举行奠基仪式,新校舍建设随即启动。理工学院科学馆(以下简称“理工楼”)是第一座开始施工的建筑,作为东北首所大学新校园的主楼,可谓东北大学的奠基之作。

东北大学理工楼落成后照片

图片来源:互联网

1924年秋,理工楼落成,校史中这样描述,“正楼一座,形如蛱蜨,南瞰城郭,北倚昭陵,而新开河环抱楼前,洋洋西去,瞻眺环境,爽郁葱茏,诚胜地也。……斯楼民国十二年夏建基,十三年秋告成。规模宏壮,工作坚实,堪为省会楼房之冠。”然而,这座无论在用途上还是建筑风格上都极具重要性的建筑,其设计者却不见经传,鲜有人知。一个偶然的机会,笔者读到奥地利建筑史学者英格·谢德尔(Dr. Inge Scheidl)博士的著作《Rolf Geyling - Der Architekt zwischen kriegen und kontinenten》,发现这座建筑的设计者是奥地利建筑师罗尔夫·盖苓(Rolf Geyling)。

沈阳自开埠以来吸引了众多外国建筑师参与城市建设,尤其是在满铁开发后,大批日本建筑师在老城及附属地修建了许多标志性建筑。尽管奥地利曾在沈阳设有领事馆,但该国人士在沈阳的活动却少有记录,这位奥地利建筑师的出现让笔者颇感意外,他与沈阳乃至与东北大学的联系此前毫无文献可查,也无官方人物提及。因此,建筑师盖苓和他主持设计建筑的经历,引起了笔者极大的兴趣。

漂泊筑梦

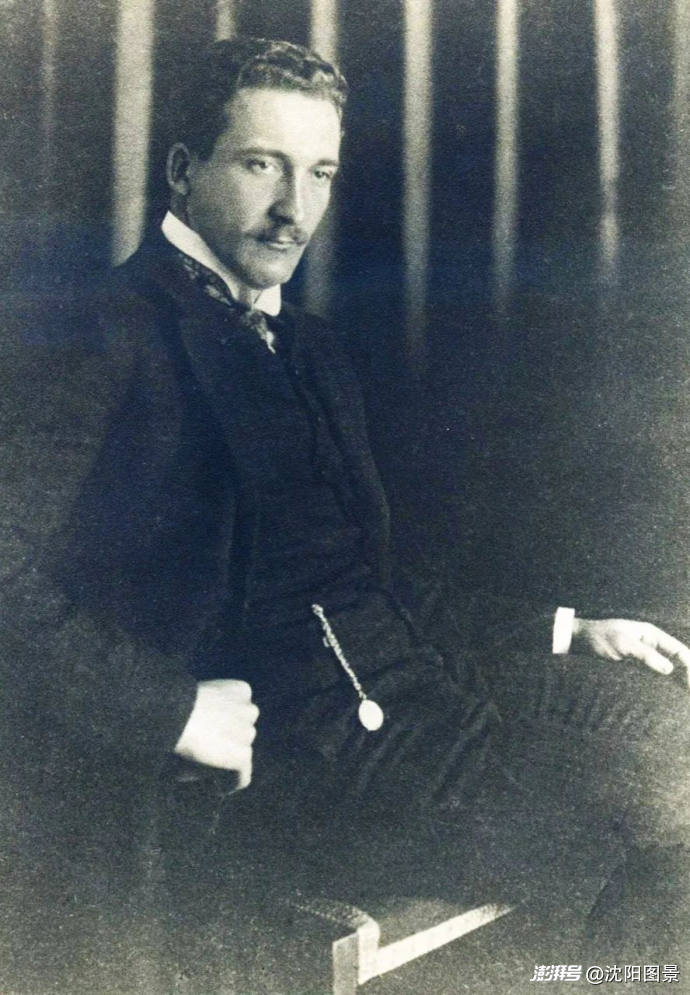

罗尔夫·盖苓,1884年生于奥匈帝国首都维也纳一个上层中产阶级的艺术之家。他的祖父弗兰兹·盖苓是奥地利著名画家。父亲鲁道夫·盖苓(Rudolf Geyling)也是一位画家,同时任维也纳艺术学院的教授,并经营着家族的玻璃绘画工坊,为全欧洲的教堂、公共建筑和住宅创作了无数玻璃绘画作品。其兄雷米吉斯·盖苓(Remigius Geyling)同样才华横溢,既是维也纳歌剧院的舞台布景与服装设计师,也是维也纳工坊的平面设计师、奥地利制造联盟的创始成员及维也纳应用艺术大学的教授。

年轻时的罗尔夫盖苓

图片来源:盖苓档案

作为家中四个孩子中最小的一个,罗尔夫·盖苓自幼便沉浸在浓厚的艺术氛围之中,培养了广泛的兴趣。他对艺术的不懈追求,最终促使他选择建筑作为自己的职业方向。1904年,盖苓进入维也纳技术大学学习建筑设计,随后于1909年进入维也纳美术学院深造,师从奥地利现代主义建筑的先驱、新艺术运动分支维也纳分离派(Vienna Secession)建筑领域的代表人物奥托·瓦格纳(Otto Wagner)。然而,由于经济原因,他未能完成学业,于1910年进入瓦格纳的工作室担任助理,直接参与建筑实践。

奥托瓦格纳设计的奥地利邮政储蓄银行大楼,1906年建成

图片来源:Wikimedia Commons

作者:Thomas Ledl

瓦格纳倡导功能与形式并重,追求艺术与工艺的统一,反对传统旧式装饰,主张探索全新的建筑语言。这种思想深深影响了盖苓,使他在设计中注重理性构图,材料的真实表达以及功能的合理布局,这也成为盖苓后来的设计作品中不可或缺的重要基石。

1911年,盖苓满怀激情地投身建筑事业,并很快意识到建筑设计的无限可能性。他积极参与维也纳及欧洲多个建筑项目,展现出多元而独特的设计风格。他的作品既深受瓦格纳的影响,注重装饰性细节,例如窗户护栏上精美的花卉图案;又借鉴阿道夫·卢斯(Adolf Loos)的理念,以珍贵的大理石取代繁复装饰,凸显材质的纯粹美感。此外,他在部分设计中彻底摒弃装饰元素,仅以简洁有力的线条和几何图案构筑空间,而在另一些作品中,他则运用大跨度的钢结构,强化建筑的功能性与结构逻辑。通过这些创新实践,盖苓成为“适度现代主义”理念的践行者,主张形式的精炼与结构的纯粹,以最简约的建筑语言,营造出富有激情与表现力的功能性空间。

布加勒斯特帝国饭店,1913年建成

图片来源:ouatib.blogspot.com

1913年,盖苓与妻子赫敏(Hermine Schmidts)结婚后,加入到岳父在罗马尼亚布加勒斯特的公司,继续从事建筑设计。在此期间,他设计了布加勒斯特帝国饭店,以新艺术运动与巴洛克风格相结合的建筑语言,塑造出一座令人陶醉的城市地标。

1914年6月,正当盖苓的建筑事业蒸蒸日上之际,奥地利王位继承人斐迪南大公在萨拉热窝遇刺。奥匈帝国随即向塞尔维亚宣战,第一次世界大战爆发。仅一个月后,盖苓在布加勒斯特被征召入伍,他的建筑创作生涯被迫中断,原本光明的前景戛然而止。然而,他或许未曾预料到这场突如其来的战争不仅令他暂别绘图桌,更彻底改变了他的人生轨迹,意味着他将永远告别欧洲及曾经熟悉的创作环境。

作为炮兵中尉的盖苓在波兰前线与俄军作战,参加了多场战役。1915年6月,他被俄军俘虏,押送到俄罗斯最东端的达斡利亚的集中营,在那里度过了两年半的战俘生涯。在集中营内,他教授战俘们建筑施工方法和几何学。俄国十月革命爆发后,盖苓被转移至海参崴,在那里,他主持设计并建造了集中营的扩建工程,包括教堂、军械库以及战俘纪念碑等重要设施。1920年2月,盖苓决定逃出战俘营,持伪造护照从海参崴出发,但是终点并不是欧洲而是中国——他漫长奥德赛的最后一站。

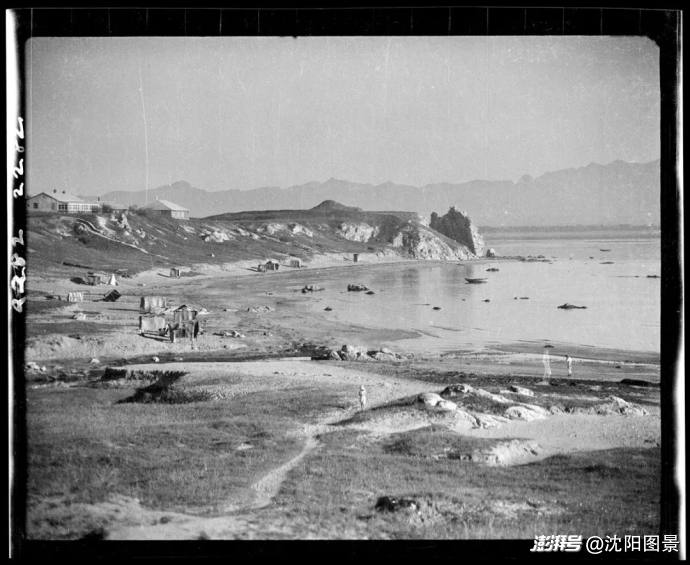

北戴河海滩,1918-1919年

图片来源:杜克大学图书馆

摄影:Sydney Gamble

盖苓乘火车沿西伯利亚铁路向西穿越中俄国境,在绥芬河换乘中东铁路列车,到哈尔滨又转为中东铁路支线一路南下,之后又在长春转为南满铁路,到奉天换乘京奉铁路列车,终于在五天之后的2月15日到达北戴河。他为什么选择北戴河作为旅途的终点和新生活的起点,我们并不十分清楚。但此时的北戴河正在从一个小渔村向国际性的度假胜地转变,而邻近的天津,也在大兴土木。

盖苓在到达北戴河不久就加入盛名公司(音译,Shing Ming Co.)任总建筑师,为朱启钤主持开发的海滨度假胜地的扩建规划设计道路、别墅、酒店、咖啡馆以及各种公共建筑。北戴河现存的别墅中,也多由盖苓和他的德国同事魏迪锡(E. Wittig)设计。不过几个月之后,盛名公司由于合同问题破产。盖苓并没有选择回国,而是决定与两位德国合伙人魏迪锡与贝伦特(K. Behrent)成立自己的公司——元富建筑工程公司(音译,Yuen Fu Co.)。元富公司的业务主要集中在天津和北戴河,既规划新建筑,也进行施工。在这期间,盖苓于1922年前后获得了东北大学的设计委托,这也是盖苓在中国收获的第一份大型合同。

位于天津英租界剑桥道(今重庆道)的剑桥大楼。 该建筑由盖苓自行投资,设计和建造,具有典型现代主义特征,1936年建成。楼内除了盖苓美术建筑事务所之外,其余房间用于出租

图片来源:Wikimedia Commons

摄影:xrdtj

1923年盖苓离开了元富公司,独自营业。 他在天津、青岛、上海等地设计了大量的公共和商业建筑,包括别墅和公寓等,比如天津的德美医院、西门子公司办公楼、民园大楼、剑桥大楼、香港大楼、津南里、曹汝霖旧居、章瑞庭旧居、北仓防洪水闸、青岛煤矿扩建工程等。

原天津工商大学主楼。1921年1月天津工商大学(Institut des Hautes tudes Industrielles et Commerciales de Tientsin)成立, 1933年8月国民政府立案,定名为私立天津工商学院(Tientsin Kung Shang College), 1948年10月,改建为大学,定名为私立津沽大学(Tsin Ku University),1952年8月撤校

图片来源:Flickr

摄影:TJArchi-Studio

盖苓不仅是一位备受尊敬的建筑师,也是一位经验丰富的建筑承包商,甚至是一位卓越的建筑教育者。1929年,他受法国天主教会创办的天津工商学院聘请,担任建筑学教授,讲授建筑设计、建筑施工及静力学等课程。然而,由于其公司业务繁忙,他在五年后不得不结束这段教学生涯。 天津工商学院建筑工程系是天津大学建筑学院的前身之一,因此,可以说盖苓在一定程度上也是天津大学建筑学科发展的奠基者之一。

盖苓,赫敏以及两个孩子在天津庆祝结婚 25 周年的合影

图片来源:盖苓档案

盖苓在中国生活了三十余年,至今,在天津和北戴河等地仍有一定的知名度,当地建筑史和文旅界对他都有研究。可惜的是,盖苓曾经详细记录的250余项工程的目录以及图纸等档案在他去世后都留在中国,历经各种运动,大部分遗失,仅有一些照片被他的妻子带回国而得以保留。

沈奥结缘

奥地利位于中欧,东接匈牙利、捷克和斯洛伐克,西邻瑞士、德国和意大利,首都是维也纳。1804年,奥地利帝国成立。1867年,奥匈帝国建立,成为欧洲的重要强国之一。第一次世界大战后,奥匈帝国解体,奥地利共和国宣告成立。1938年,奥地利被纳粹德国吞并,直至二战结束后才恢复独立。奥地利不仅以深厚的文化艺术底蕴闻名,其工业体系同样发达,尤其在精密制造和武器工业方面享有盛誉。

奥地利与奉系军阀的交往由来已久。张作霖为打造东三省兵工厂,招揽了众多欧洲优秀的武器专家、化学家、工程师和建筑师。他们来自白俄、丹麦、德国、捷克、英国,当然,也有来自奥地利。早在1922年,张作霖就曾邀请奥地利工程师布鲁诺·穆勒 (Bruno Muller)商讨建立一座大型的兵工厂,张作霖最终选择向穆勒推荐的奥地利百禄(Böhler)公司雇佣工程师,技师以及奥地利军队的前炮兵军官。此外,大约2000门在协约国管制前隐藏的半成品火炮,以及数百台适合生产火炮和小型武器的压力机和机床被伪装成铁轨通过海路运抵奉天。

奥地利武器专家亚历山大·弗兰克(Alexander Franke)也被张作霖邀请到奉天为他工作,制造3,000枚地雷,并完成军械技术和大炮技术力量的组织工作。东三省兵工厂辽式十四年造77毫米山炮,100毫米榴弹炮均以奥地利火炮为原型。令人感慨的是,盖苓也曾是一名炮兵。现实总将毫无交集的人与事悄然串联,仿佛早已在命运的长河中写下注脚。

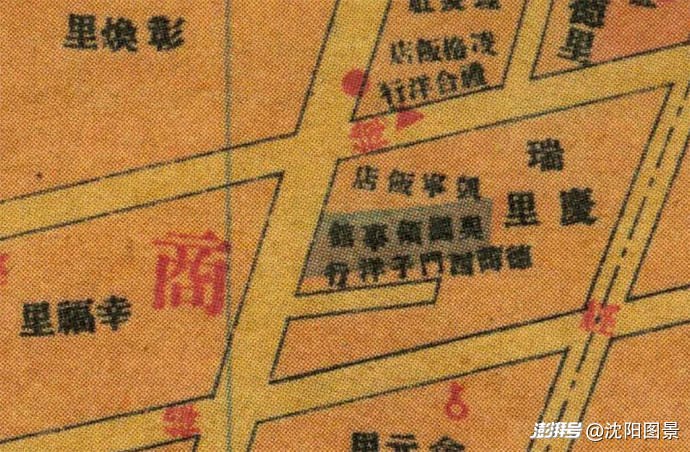

位于商埠地三经路上的奥地利驻奉天领事馆

资料来源:《1927年奉天省城市街全图》

奥地利在1925年成立了驻奉天领事馆,并任命百禄公司奉天分公司的主管鲍曼·赫尔曼(Baumann Hermann)博士为名誉领事。

1922年,盖苓在元富公司期间为天津实业家章瑞庭设计和建造位于法租界霞飞路(今花园路)的住宅。章瑞庭与张作霖关系密切,此时他经营的恒记德军衣庄正在承做东北军的服装。1925年盖苓又为章瑞庭在北戴河设计别墅,张学良曾几次借住在章瑞庭别墅里疗养。

同样在1922年第一次直奉战争期间,盖苓为奉系军阀在天津设计建造了一处秘密的会所别墅,用于作战会议。盖苓信守承诺,为这个建筑保密至终生,直到2005年盖苓的儿子访问天津时才被了解到。

奥地利与奉系军阀的联系,以及章瑞庭与张氏家族之间的关系,在某种程度上促使张作霖及东北大学的创建者对奥地利建筑师产生了天然的好感,盖苓或许正因此而受到青睐。根据盖苓的记述,早在1922年, 即东北大学成立的前一年,他便接到了新校园的设计委托。他的工作范围涵盖了校园规划、理工楼、教授俱乐部等多个项目。

张学良(左一)与关颂声(右一)等人1935年11月于洛阳合影

图片来源:西雅图飞行博物馆 / The Julius A. Barr Photograph Albums and Films

在张作霖去世后,张学良着手扩建东北大学。为与奉系旧势力划清界限,他选择了由与其关系亲近的关颂声所经营的基泰工程司负责校园的规划与建筑设计。

杨廷宝设计的东北大学北陵校区图书馆,1929年建成

图片来源:互联网

这一重任最终交由近代中国建筑设计大师杨廷宝操刀。杨廷宝以盖苓设计的理工楼为中心,规划了整个校园的扩建方案。然而,在其设计的图书馆、法学院等建筑中,他采用了与盖苓截然不同的风格、形式和材料,形成了鲜明的对比。

永恒之道

1889年由罗约翰 (Dr John Ross) 创建的奉天东关教堂

图片提供:余泓

上个世纪20年代左右的中国建筑界有一个有趣现象,即由外国业主委托或者外国建筑师设计的建筑项目,都非常想将中国传统建筑元素结合到符合新式功能性的建筑中。这种民族式的建筑实践最早可能是一种非自觉的对于周围环境的协调,比如早期在中国建造的一些教堂建筑常常完全采用中国建筑样式或他们认为的中国样式,以免显得突兀而遭到麻烦。

由洛克菲勒基金会创建的北京协和医学院,Shattuck Hussey 与Coolidge Shattuck (今Shepley Bulfinch)设计,1921年建成

图片来源:Shepley Bulfinch档案

而后来,这种尝试成为外国业主们的独特品味以及建筑师对于形式探索的可能。比如美国建筑师柯立芝(Charles A. Coolidge) 和何士(Harry Hussey)设计的北京协和医学院,丹麦建筑师艾术华(Johannes Prip-Møller)设计的奉天基督教青年会大楼等。而由中国业主出资或者由中国海归建筑师设计的建筑,反而要坚决地摒弃任何传统样式和符号,完全采用西方的建筑经典形式,以表明其现代化的决心。

盖苓视察理工楼建设工地。根据地面上的积雪,以及沈阳地区11月份至3月份无法进行施工判断,笔者推测此照片拍摄于1924年初冬,即理工楼主体建筑完工之时

图片来源:盖苓档案

因此,在东北大学主楼的设计中,盖苓无疑遵守了业主对于这座重要的公共建筑的流行趋势的品味,即纯粹的新古典主义建筑。这一点在屋顶的设计中得以体现。盖苓采用了19世纪欧洲纪念性建筑中非常常见的最重要的象征权力的符号,位于入口之上的一个巨大雄伟的三角形山花,以此突出建筑的中心,宽阔的台阶引导通往首层大厅。

赫尔纳斯公务员住宅,1921年

图片来源:盖苓档案

而采用了扁平的穹顶的顶层建筑则稳重地占据了四角,穹顶之下的三角形老虎窗又再次与入口处的山花墙相呼应,使建筑显得庄重严肃。这种略微扁平的穹顶实际上是孟莎式屋顶(Mansard Roof)的变体。在此,我们依稀可见盖苓早期设计的维也纳赫尔纳斯(Hernals)公务员住宅中孟莎式屋顶的影子,只不过通过比例的调整,最终演变成了穹顶的形态。

天津工商学院亨利教授(Henri Patty)于1948年拍摄的理工楼

图片来源:Whitworth大学图书馆

在建筑材料的选择上,盖苓采用了当时流行的钢筋混凝土结构与现代化工艺,墙面开启的巨大型窗强调了建筑的功能性,而简洁的装饰又体现着建筑的现代性。

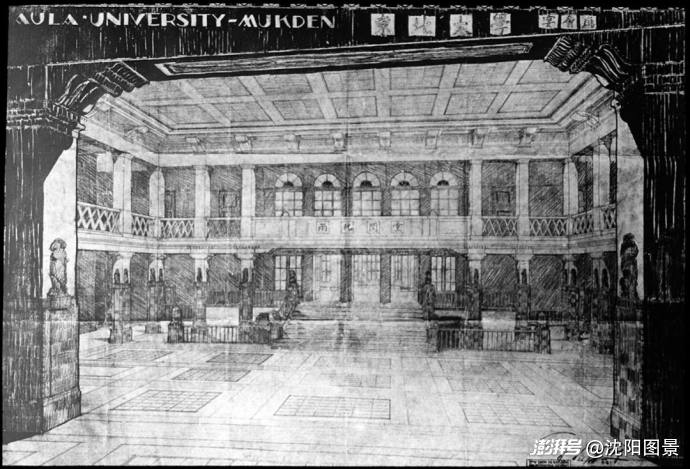

盖苓绘制的理工楼中庭集会厅/宴会厅效果图,1923年5月

图片来源:盖苓档案

理工楼中庭完工后照片,1926年版《东北大学一览》

图片来源:抗战文献数据平台

盖苓为建筑内部的集会大厅设计了简约的古典风格,大跨度的中庭则让人联想起瓦格纳设计的维也纳邮政储蓄银行的经典空间。可以说,盖苓成功地将经典元素和现代需求融为一个令人信服的整体,使整座建筑在艺术性与功能性之间取得了平衡。

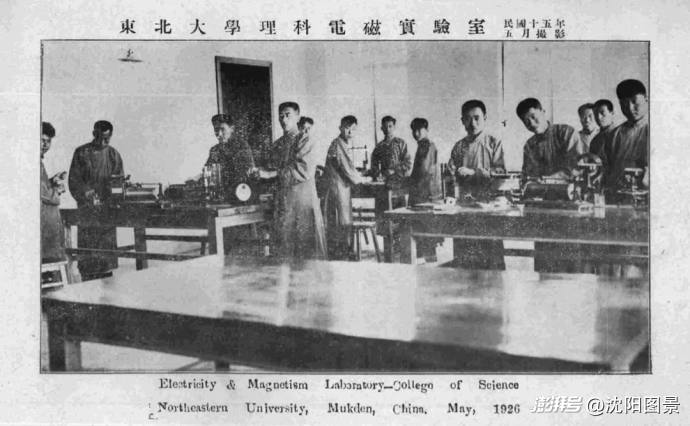

理工楼内照片,1926年版《东北大学一览》

图片来源:抗战文献数据平台

理工楼共有四层,围绕理工学科教学需求而布置。 第一层中间为图书馆阅书室,北侧为化学和物理实验室,南侧为电磁学实验室,物理仪器室和庶务部办公室,东为热学实验室,西为化学药液室。第二层是建筑的主入口层,通高两层的中庭是集会场,为建筑的核心。北为会议厅。东翼为接待室,阶级教室,物理仪器室,物理系教室,教授预备室,工科合级教室以及土木系和机械系各教室。西翼为注册部办公室,化学实验室,图书仪器部办公室,化学预备室,图画教室,测量仪器室,电工系教室。第三层东翼为工预科教室,教授休息室,物理教室,图画教室,数学系教室,西翼为理预科教室,仪器室,教授预备室,图画教室,地质矿物标本陈列室。南侧为总务长和学长办公室。第四层:东南为无线电实验室,西南为气象台,中间为光学实验室。此外,锅炉房位于阅书室下方,配备五座德国最新式锅炉用于供暖。

1923年5月盖苓绘制的理工楼室外效果图

图片来源:盖苓档案

从盖苓先生为东北大学绘制的建筑效果图上的签名可知,设计工作大约始于1923年4月,而刻在山花墙上的“1924”,意味着竣工时间为1924年。这意味着,东北大学北陵校区一经确定,盖苓便立即投入了建筑方案的设计之中。

教授俱乐部旧址北面入口

摄影:张黎明

教授俱乐部旧址南面

摄影:杨树

除了东北大学主楼之外,盖苓还设计了校园里的其他建筑,比如教授俱乐部。而这些建筑则为盖苓的发挥提供了更大的空间和更少的束缚。教授俱乐部采用与主楼一致的色彩构成,浅色的墙体和绿色的屋顶,是典型的来自于欧洲北部的都铎复兴(Tudor Revival)式的乡村建筑风格。这也许是盖苓对家乡思念的一种体现,是来自故乡的云。

盖苓是当时在中国为数不多的来自于欧洲建筑实践第一线的建筑师。我们从他的作品中可以强烈感受到从古典主义向现代主义建筑演变中,他作为维也纳分离派的继承者对于形式和功能和谐的不断追求。盖苓在中国的设计不拘泥于任何一种特定的风格,因为他的关注点是理解项目的复杂性,并解决这种复杂性,为每一个项目找到唯一的最佳解决方案。

杨子江水彩画《东北大学理工楼》

如今,当我们可以看到盖苓为东北第一座高等学府所描绘的蓝图,仍然完整地矗立在原地,整整一百年还持续发挥其使用价值和艺术价值,何尝不是我们和这个时代的幸事?这难道不正是所有建筑师们一直所追求的建筑的永恒之道吗?

由衷感谢王连,张黎明,马军立,郑英杰,马腾, 谷向鹏,陈鑫,杨树, 杨子江、袁海光等老师的帮助和鼓励。特别感谢英格博士(Dr. Inge Scheidl)耐心解答我的问题,并授权使用盖苓先生绘制的东北大学理工楼效果图。

参考资料:

[1] 《张学良与辽宁教育——二十世纪初叶辽宁教育纪实》, 张景悦,董慧云,张秀春著,香港同泽出版社,1993年

[2] 《东北大学一览》,1926年12月

[3] 《Rolf Geyling – Der Architekt zwischen Kriegen und Kontinenten》, Inge Scheidl,Bohlau 出版社,2014年

注:本书中文版《罗尔夫·盖苓:辗转于战争与几大洲之间的建筑师》已由社会科学院文献出版社出版发行。

[4] 《Von Österreichern und Chinesen》,Gerd Kaminski,Else Unterrieder, Europa出版社,1980年

[5] 《Franz Geyling: Family History and Personal Memoirs – Early History through the China Years》,Franz Geyling, 2012年

[6] 《Handbuch des Österreichischen Auswärtigen Dienstes. Band 1:1918 – 1938, Zentrale, Gesandtschaften und Konsulate》, Rudolf Agstner,LIT Verlag Münster, 2015年

还没有评论,来说两句吧...