现制饮品无疑是近十年来城市中引人注目的新业态之一。其可观的规模增长背后,是一次性杯具的大量消耗。根据该行业几家公司在2024年12月中旬、2024年12月底、2025年初分别发布的招股书信息,结合相关行业历史数据,澎湃研究所研究员粗略估计,在中国,2024年现制饮品出杯量有500亿杯以上,并以每年超过20%的速度增长。算上杯盖、配料分装等容器,一次性用品的消耗规模就更惊人了。

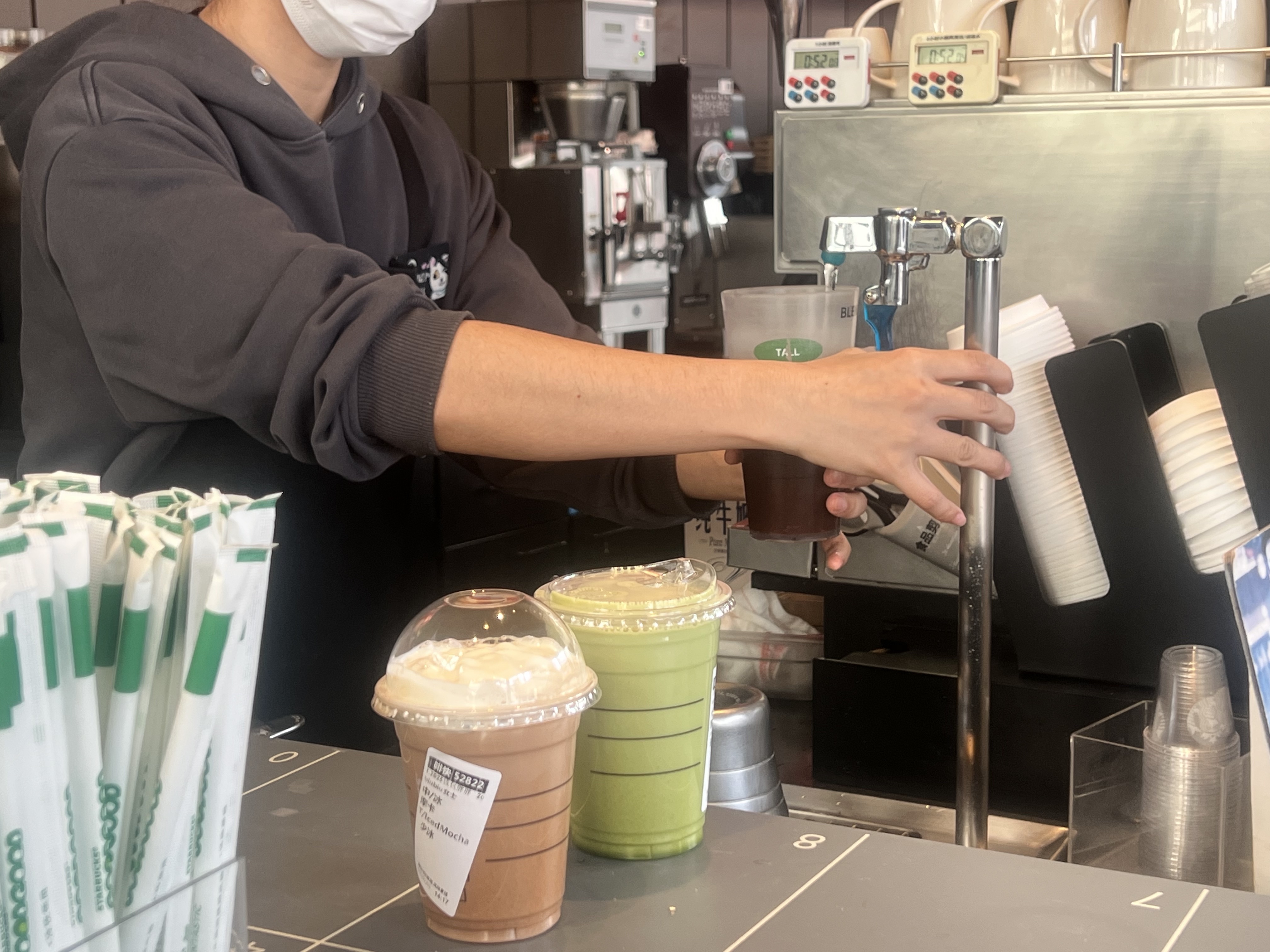

2025年1月,上海一家咖啡店。为响应顾客自带杯要求,店员需在量具中制作好饮品,再倒入自带杯中。虽然该品牌提供自带杯优惠,但许多人更愿意预先点单,一次性杯具的消耗也随之增长。 王昀 图

鼓励消费者使用自带杯,是减少一次性杯具使用、降低环境负担的最直接办法。不过,从2024年11月中旬到2025年2月,在上海、大连、大理等城市的商圈与景区等场所,澎湃研究所研究员以自带杯购买现制饮料,结果发现:为追求出杯效率或受到操作工具等限制,不少现制饮品品牌门店不接受自带杯,或仍要消耗一次性杯具将饮品倒入自带杯中;也有一些品牌门店允许自带杯,或提供相应价格优惠,但缺乏主动或醒目的提示。

究竟如何为“鼓励自带杯”打开突破口?城市的街区和商场、社会组织、相关政府部门乃至普通消费者,各方做出过哪些尝试,又遇到怎样的瓶颈?就此,可采取何种机制设计,力图以最低的成本,为城市系统——尤其是营商环境,带来更为长期的益处?澎湃研究所研究员结合自身观察体会,并向发起“线上自带杯地图”的环保公益组织、现制饮品门店老板和店员,以及城市发改和商务部门的公务员做了进一步了解。

增长背后是巨大的减塑空间,城市相关主体急需采取措施

虽然是“现制”饮品,但一次性杯具的使用,其实对应饮品的提前制作:消费者在手机下单,到店取走饮品或在指定地点收货。2016年,新茶饮品牌在超大城市兴起时,排队等茶一度成为城市现象,而后相关品牌越发依赖线上渠道。尤其是2020年后,缘于消费者疫情后的补偿心理、疫情期间避免线下聚集、门店扩张竞争使单价降低等作用叠加,各品牌在线成交额呈爆发式增长。

在这股风潮带动下,诸多连锁咖啡店,也为消费者提供提前下单、外送或到店取饮品的渠道,甚至包括那些从社区店起步、提供自带杯优惠的品牌。酸奶、鲜奶与果汁等现制饮品品牌同样追随而来。以前述规模估测,全中国每秒钟将丢弃数以千计的一次性杯具。

就城市系统而言,倘若不具备可针对全生命周期考虑施策的良好环境,会令这一仍在扩张的行业,与作为全球共识、尚待明确机制与各方责任的“限塑”要求之间的矛盾愈发剧烈,更不利于其中领头企业在全球层面的可持续发展。

如何协力打破这一内卷局面?从空间层面看,商业街区是重要的着力点。现制饮品的门店,多围绕交通便利、便于取餐的商圈选址。据前述招股书引用的行业报告,在按商圈人口规模、交通设施、经营规模等因素排名的中国十大商圈中,每个商圈1公里范围内,约有50家现制茶饮店;在按销售额排名的中国十大购物中心中,平均每个购物中心有十家现制茶饮店。

大连一家商业综合体,在自宣广告中描述了对可持续发展的追求。而在其中的某连锁新茶饮门店,澎湃研究所研究员就得到“无法直接使用自带杯”的答复。 王昀 图

实际上,不少商业综合体拿到了国际上有关绿色、健康和韧性的标准评级认证。只是商场虽有此类方向和定位,但无法以此约束其中的门店租户。对此还需要更多针对性的策略设计。

商业街区首要需做的是正向引导,使现制饮品门店鼓励自带杯的信息能够在商圈内凸显。这也对所在商场或街区有利,即可以培养人们到店体验和消费的习惯。在带杯前来和等待饮品时,人们便在商场和街区闲逛和逗留,实现更多消费。而通过支持自带杯的行为,门店还可与更多顾客建立信任的连结,甚至提升店员的成就感和意义感,使其摆脱机械性操作的无聊体验。这对整个商圈的氛围和活力也有良性作用。

微观层面:需要支持现制饮品品牌为自带杯设计流程

门店遵循的是所属品牌的原则和要求。在澎湃研究所研究员的观察和体验中,即便在具有国际领先绿色认证的商业综合体,现制饮品门店的工作人员也通常坚持自家品牌的操作规范——即便顾客使用自带杯,店员也需运用一次性杯具,参考其刻度和防范卫生风险等,做好之后再倒入自带杯。这样实际并未减少一次性杯具的丢弃。

倘若门店接受自带杯,现场点单处的牌子上或有提示,但往往是不明显的小字。一般都需要顾客主动询问。亲身体验后,研究员进一步发现,以目前的生产和服务流程设计,这类门店确实难以明确鼓励自带杯——这样会增加标准化生产流程的摩擦,甚至不利于消费者的体验。因为顾客的自带杯不同,可能形状过长,难以放到接口下;可能容量较小,饮料难以全部装入;可能瓶口不宽,饮用时会被果肉等配料堵住,等等。

人们拿着不同的自带杯去咖啡店。图片来自“自带杯随手拍”活动。

也有一些品牌的门店,尤其是从社区做起的连锁咖啡,会针对自带杯给出价格优惠。但这类提示并不醒目。研究员观察发现,自带杯固然是顾客与相熟店家建立信任的媒介,但咖啡师在忙碌时,同时面对众多线上订单和自带杯的要求,更愿意用易于标准化操作的一次性杯具。

还有一些以确保顾客在店体验为主旨的小店,虽不鼓励自带杯,但也不依赖一次性杯具。比如,精品咖啡店会匹配顾客对咖啡风味的感受,运用不同材质的杯具,如玻璃、陶瓷等。相关店主表示,如果顾客实在需要外带,为免饮品风味受干扰,会优先推荐一次性纸杯;若顾客极力主张使用自带杯,咖啡师也会尽可能满足要求,但恕不提供优惠。

2025年2月,大连一家咖啡店,不同的饮品放在不同的杯子里。 王昀 图

与单个门店、单个品牌的局限相似,单个商圈或仍势单力薄,难有动力去做与自带杯有关的推广。这就需要从城市层面,自下而上与自上而下结合,在消费者、门店、品牌和商圈之间,围绕自带杯形成良性的循环反馈。

上下协作,令可持续发展的努力能够破圈

自下而上方面,澎湃研究所研究员留意到,北京公众与环境研究中心、自然之友和绿石环境保护中心,在“蔚蓝地图”APP上发起的“自带杯随手拍”一直在进行。消费者在现制饮品门店,用自带杯购买饮料,可携带自己的杯子拍照打卡,分享过程中的发现,包括是否可用自带杯、是否有优惠、流程是否顺利等。

“环保组织非常愿意宣传有实际行动的品牌。”北京公众与环境研究中心高级研究员沈苏南指出,“自带杯随手拍”活动希望引导人们注意到可自带杯买饮料,也令可自带杯的门店易被知晓,人们可参考地图进行消费。理想状态下,由这一行动而来的压力和动力,可激励现制饮品品牌制定支持自带杯的生产和服务流程。

该项目发起半年,收集到700多条数据,主要分布在超大城市。通过这些“随手拍”的信息,研究员看到,即便是同一品牌,对是否接受自带杯,不同门店也会有不同操作。这是由于事在人为——某家门店的店员,可能会设法促成自带杯的使用,减少一次性用品的丢弃。研究员也曾在便利店观察到,店员为满足自带杯的要求,尽力调整了咖啡机接水处的高度,在把咖啡递给顾客时,自己也比较开心。

2024年12月,在一家便利店,为把自带杯放在咖啡机出水口下,店员暂时移去了下面的蓄水座。顺利完成后,店员感到很开心。 王昀 图

同样,沈苏南推进该项目时也发现,有的门店体会到,接受自带杯并不费力,还有减少一次性用品消耗、增进与顾客关系、改善店员情绪等好处,并可营造“绿色生活方式”的形象。这就为推动更多品牌面向自带杯去更新生产和服务流程提供了可能。比如,可以从自带杯的设计开始:怎样的杯型和材料,才能与现制饮品更好地匹配,并能让人更好地领略饮品风味。

普遍可用的杯型。 图片来自网络。

还有一点是,诸多公司正谋求上市,可持续发展信息的披露不可或缺。每卖出一杯自带杯饮品,就相当于减少了一个一次性用品的使用。倘若相应流程以支持自带杯的方式设计,这些努力就能够在资本市场上带来正向的激励。

微观的撬动确有意义。但与该行业的年出杯量相比,该项目收集到的数据量,不到九牛一毛。比如,截至2025年2月,大连全市只有一条“自带杯随手拍”记录:在高新区的肯德基不能使用自带杯。这样就很难对商圈、门店、品牌及消费者等各方产生影响。如果只有很少人做这件事,顾客使用自带杯只是偶发事件,那么整个生产服务规范都不会为此倾斜。

如何扩大参与人群,正是项目需要解决的问题。“以目前的资源,我们得优先做更扎实和基础的事情,如开发工具、政策倡导和培训志愿者等。”沈苏南提到,当下能破圈的营销方式,背后需要巨大的资源和力量,这是环保组织眼下不具备的。

实际上,足够多的数据不仅意味着影响力,还可归纳出更有说服力的模式参考。若能令更多自带杯的人加入打卡,乃至吸引更多人使用自带杯,并让这些行为数据在地图上汇总,就可进行交叉分析。借由这类数据分析结果,商圈、街区、商业综合体等,便可更好地结合自身特质,在运营活动中融入鼓励自带杯的工作,使其更为可见,以此形成良性的循环。

这恰是政府部门可以协同出力的方面。澎湃研究员在“蔚蓝地图”上看到,所有“随手拍”行动中,“垃圾分类随手拍”的数量最多,共有20多万条记录,覆盖了300多个城市,有一两万人参与。可想而知,正因有政府部门的倡导和推动,形成社会氛围,“垃圾分类随手拍”才会有此规模。

私域的分享无法形成公域的声量。实际上,上海近年也在推动绿色消费,还有若干推进塑料减量的宏观政策。借助相关城市活动,如“上海国际咖啡文化节”等,城市可给出接受自带杯的门店名单,与诸如“自带杯随手拍”等活动联动,请人们在地图上打卡,让更多人知道这些门店的存在。又如,可对倡导自带杯的品牌或门店挂牌。另外,也可针对门店接受自带杯前后的变化、破除障碍的过程等,组织跨行业、跨专业的讨论。

前述工作无须额外的推广成本,只需传递出一种明确信号。这样,环境公益组织的工作会获得更大支持,“自带杯随手拍”也会收集到更多有效数据。

2025年1月,大理双廊景区的一家咖啡店。 王昀 图

当然,未必所有场景都适用自带杯。比如,澎湃研究所研究员在大理景区体会到,游客往往轻装简从,自带杯显得繁琐;因无法形成熟客群,门店也不易接受自带杯。这类情况下,可通过景区管理部门,令门店使用循环杯。在景区出入口等地,设置循环杯的收集装置。推而广之,人流量较大,相对封闭和集中的场景,比如马拉松、展销会等赛会和会展,又比如写字楼、大学校园等场所,都可采用循环杯的办法。当下香港等地也正以此推行限塑。使用者可能担忧清洁度是否足够,而信息公开透明、配合不定期抽查,会是降低疑虑的最好方法。

总体而言,鼓励自带杯是现制饮品行业可持续发展的一个突破口。在循环经济的“3R”(Reduce、Reuse、Recycle)之中,勿增实体(Reduce),即减少一次性用品使用,是最为优先的策略,自带杯直接减少对环境(Environmental)的负担。而消费者如果自带杯前往店内,一路能与商场或街区其他店家发生更多关联,有利于社会(Social)链接,甚至促进更多潜在消费。另外,在配合自带杯消费过程中,现制饮品店员也可获得成就感和意义感。这是对公司治理(Governance)的贡献。可谓一举三得。城市要为此创造条件,就需要自上而下与自下而上协同,开辟各方共赢的新天地。

还没有评论,来说两句吧...